國枝孝弘

@TakaKunieda

フランス文学・言語表現論・フランス語教育。元NHK「テレビでフランス語」、「まいにちフランス語」担当講師。アテネ・フランセ講師。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス教員。少年期よりロック・ポップスの大ファン(Web参照)。生まれは岐阜県、長良川のほとり…宿はなし。

夏のヴァカンスのあひだ、毎朝40回で完結するラジオの5分番組 Un été avec... のシリーズはモンテーニュからスタートしたんですが、この書籍版の邦題を「寝る前5分の」としたのはミロリン編集長ださうで。 ちなみに、今号は Les Chats Pitres さん @leschatspitres の編集号です。

白水社『ふらんす』8月号福島先生(@felisnigra) との放談は、夏にちなんだお勧めの本や映画。『プルーストと過ごす夏』、映画は『クレオの夏休み』。今年は戦後80年を迎えることから、1940年ナチス・ドイツの占領とパリ市民の「大脱走」を描いたネミロフスキーの素晴らしい小説『フランス組曲』も。

白水社『ふらんす』8月号福島先生(@felisnigra) との放談は、夏にちなんだお勧めの本や映画。『プルーストと過ごす夏』、映画は『クレオの夏休み』。今年は戦後80年を迎えることから、1940年ナチス・ドイツの占領とパリ市民の「大脱走」を描いたネミロフスキーの素晴らしい小説『フランス組曲』も。

文学は究極的には一人の孤独な人間を救うためにある。一人の孤独な人間が偶然に一つの作品に出会い、それによってこの寄る辺なき現実から救われる。だからこそ、国民文学や世界文学といっう誤解をはらむ、文学をくくってしまう名称はなかったほうがむしろよかったのだ。

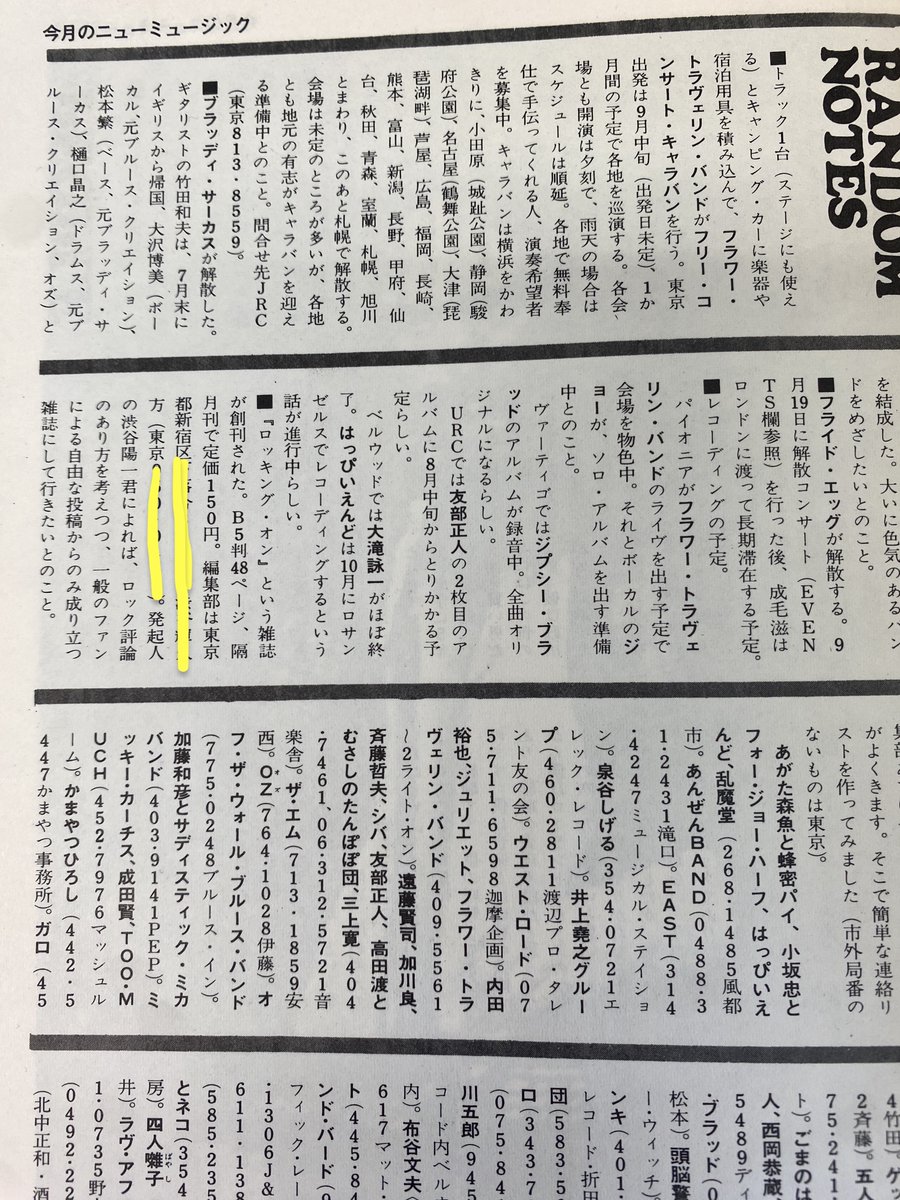

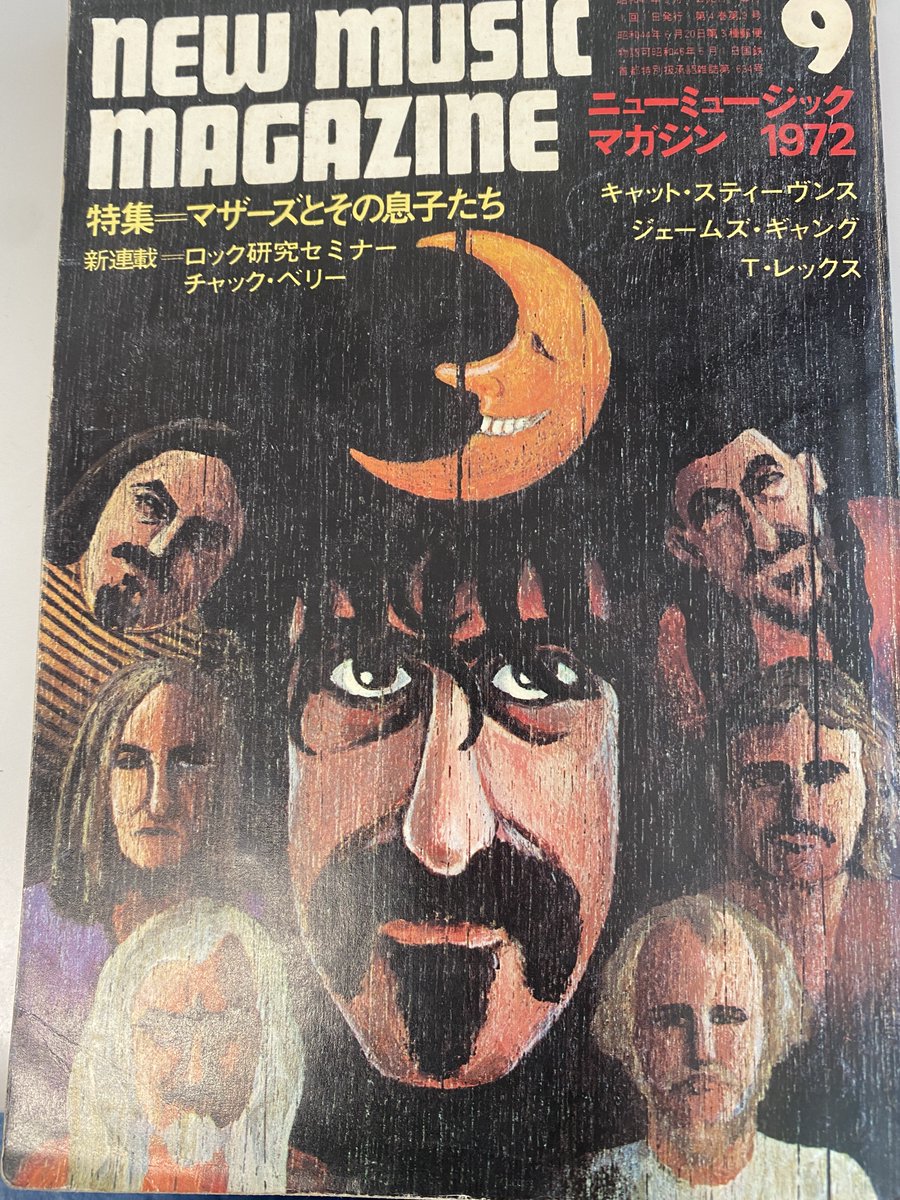

渋谷陽一さんの訃報。以前『ニューミュージックマガジン』1972年9月号を見つけて読んでいたら、ちょうど『ロッキンオン』が創刊されたときの記事が載っていた。当時はこんな感じで直接やり取りもしながら、読まれていったのだろう。

『ベルナデット 最強のファーストレディ』というジャック・シラクフランス大統領夫人を主人公にしたコメディ映画で、2002年の大統領選の決戦投票に国民戦線のルペンが残ることを誰も予期していなかったという場面が描かれているが、気づかないのは鈍かっただけで、権力はあっという間に乗っ取られる。

河野哲也『教育哲学講義』を読み始める。第二章で論じられている子どもにおける可能性と潜在性。前者はこの社会での能力を身につけること。後者は、社会による機能の限定から解放され、何にも変容しうる無定形の状態。「教育とは、現在の社会への同化ではなく、生命の再創造」。

久しぶりにレコードをかける。24年発表のCassandra Jenkins, My Light, My Destroyer. コントラバス、フルートなどの生楽器と、ギターなどのエレキサウンド、そしてときにポエトリー・リーディングが挿入され、重層的だけれど透明感が静かに漂う完成度の高い作品。アンビエント・フォークの傑作。

ある出来事を体験し、それを記憶している人々も80年すればいなくなってしまう。その限界値という意味で80年は時代の区切りである。戦後80年のこの夏だからこそ真剣に考えなくてはならないのに、まさに記憶の歯止めを失い、大切に伝えられてきた体験を蹂躙するような言葉が撒き散らされている。

ありがとうございます。「ことばにならない声/声にならないことば」と題してインタネットラジオで配信した数十本の番組をこちらでアーカイブしていただいています。

國枝さん、赤いちゃんちゃんこならぬワインレッドのZINE★おめでとうございます!還暦祝いに以下宣伝:2021年度~2023年度までの國枝ラジオコラム、こちらで読めます聴けますぜひどうぞ。koenotsunagari.com/category/blog/…

今日は研究会の現役生、卒業生80人余が企画してくれた還暦パーティでした。学生たちに支えられて、これまでやってこれました。一人ひとりの丁寧な言葉で綴られた40ページ以上の冊子まで作ってくれました。國枝研のエッセンスが込められています。何度も何度も読み返すことでしょう。心からありがとう。

何と2冊とも絶版にはなっていなかったのですね!7月5日にアテネ・フランセでブック・フェスティバルが催されます。朝日出版社、駿河台出版社、Hachette など仏に馴染みの深い出版社が出店します。白水社『ふらんす』創刊100周年コーナーも。本は手に取ることで自分との相性がわかったりします。ぜひ。

🇫🇷アテネさん関連書籍🇫🇷 #國枝孝弘 先生の書籍をお持ちします✨ アテネさんに入学した時 國枝先生のクラスにいつか行くぞと思って 早数年😭 上級には程遠い私ですが いつまでも目標のクラスです✨ さて、 本を読むのが苦手な方💦 3枚組CDは如何ですか? 語学は耳で習得できるのです💕

さくらんぼの茎?の部分、今まで名指した記憶がないけれど、正確には「花柄」と言うのか。フランス語ではqueue。「しっぽ」とか「列」しかふつう浮かばない。pédonculeという植物用語もあるけれど、見たことなかった。

映画『ルノワール』。物語未満のエピソードが折り重なり、美しい造型を作る。友人宅で靴下をもらい、汚い靴下を履き替える場面。自分も学生の時、先輩宅に遊びに行き、翌朝帰る時に靴がない。先輩の母親から「◯◯(先輩の名)が高校の時履いてたものだけど」と渡され、自分の汚い靴はビニール袋に…。

バラカンさんと矢野顕子さんの軽妙なやりとりがありつつ、歌詞の深みにせまっていく本当に楽しい番組でした。バラカンさんのTシャツの文字、(テレビではさすがに?)ジャケットを着ていて部分的にしか見えなかったけれど« Love's got a lot to answer for »だろうか。特集「ラブソング」にあわせて!

ご視聴ありがとうございました! 最後に表示したプレイリストを貼っておきます。 #未来へのプレイリスト をつけて、またはリプライの形で、番組へのご感想をお聞かせください! 次回「メッセージソング with いとうせいこう」は、NHK ETV 7月30日(水)夜10時半〜10時59分です。

署名しました。

署名開始❣️ 優れた研究を行う者が国籍により排除されるべきではない。成果は大学、社会、日本全体に還元され、留学生は橋渡しとなる。 博士学生は、今も、日本社会の知の土台を支えている。全ての人に、国籍を問わず安心して学べる未来を。 #学術は国境を越える #SPRING4all change.org/SPRING4all

いつにもまして内容の濃い放談でした。中でもヨシのヤコブソンの「交話機能」とは「やりとりすることで、その場的に共に在るものとなっていく」との言葉にハッとしました。ぜひ手に取っていただければ!

國枝・クニー・孝弘センセ @TakaKunieda との『ふらんす』(白水社)の連載、今月は「できる/できない」(能力)をめぐって。ふたりのフランス語クラスでの取り組みを紹介しつつ、教員は点数/成績を何に対して与へるべきなのか、そもそも点数を出すべきなのか/出せるのかなどについて放談してます。

態度をはぐらかしたい政治家が歴史家を引き合いに出すことは、政治家が資料を批判的に読み、検証し、結論を出す学問的すべを知らない以上、正しい。しかしそれを言う政治家は、歴史家の学問的成果を尊重し、それに謙虚に耳を傾けることを決してしない。そして仮構の物語を撒き散らすことに終始する。

夏の池袋の雨の舞台、「東京国際演劇祭 '88池袋」での勅使河原三郎「石の花」だと分かった。山口小夜子も出演していた。当時のビデオが豊島区のHPに残されている。24分過ぎ。激しい雨の中、舞踏家たちもずぶ濡れだったことがわかる。 adeac.jp/toshima-histor…

ガストン・バシュラール『夢想の詩学』に想をえた勅使河原三郎の新作ダンス公演が明日から始まる。大学時代によく見に行ったが、中でも1988年夏、池袋の屋外公演は忘れ難い。どしゃぶりの雨の中、みな傘は閉じてずぶ濡れになりながら、舞踏を見た。再現不可能な舞台だった。 st-karas.com/updateticket11…

フランソワ・オゾン『秋が来るとき』。推理小説に想を得て、犯罪、毒殺、売春などをテーマにし、オーソドックスなストーリーテリングを展開するように見えて、決して謎解きは行われない。不完全な断片だけが織り重ねられていく。そこから物語の豊かさが引き出され、謎がもたらす快楽に私たちは誘われる