凡人小北

@frxiaobei

行道途中。 23年扎进AI,打通Know-How,不少赚钱项目,踩过坑,也见过光。 围城里待得够久了,出来聊聊世界,聊聊技术、聊聊赚钱。

现实中最靠谱的路径就是 agent 和 workflow 就是这种组合优化。 哪里擅长自动就让模型顶上,哪里风险高就继续靠规则兜底,这才是可持续演化的方式。 但也点出了未来智能系统架构的演进:以编排承载的经验最终会被模型逐步吞噬。

之前在团队内讨论时写的一段话:Agentic 和 Workflow 不是非黑即白的开关,而是一个连续的光谱。我们的架构要提供可持续的迭代能力,从而在 LLM 能力足够的地方更自主化,在 LLM 还不太擅长的地方通过固定编排把专家经验固定下来,随着模型的进化可以低成本的替换节点实现逻辑。

这半年,国产大模型的节奏可以说是天翻地覆,现在回头看,感觉通义快干到第一了。 看到建行和工行先后官宣接入阿里家的通义灵码和通义大模型, 一个用通义灵码做研发提效,代码采纳率超30%; 一个用通义千问多模态大模型做商户准入审核,处理图文交叉验证、风险识别、外部数据融合………

又刷到一个值得认真研究的项目Memories .ai。 过去我们谈 AI 理解视频,往往停留在识别层面,比如检测一帧里出现了什么、什么时候发生了某个动作。 Memories .ai 志向远不止此,它没有选择去做视频识别,从一开始就立志要构建一个类脑式的视觉记忆基础设施。…

乍一看图挺励志,结果细看冒冷汗:这哪是啥产品自己会长大,分明是每一步都在卷啊! 最开始靠创始人下场发帖,社群刷存在感,靠亲友团冲 Product Hunt;接着做 viral 内容、搞 SEO、团队每个人都要变网红;再往后 SEM、联盟、广告、PR、会议,啥都上。…

Running 10 marketing and growth channels when your marketing team is just a intern? 😅 Stressful doesn’t even begin to cover it. Here’s how we prioritize channels at each stage of growth—and avoid burning out.👇

SEO 到底死了没有?这事儿每隔几年就要被讨论一次,但每次结论都差不多:它好像死了,但又确实活着。 如果把时间轴拉长回去看,每一次 SEO 被宣布死亡,背后其实都有更大的逻辑:信息分发的底层方式,发生了结构性的变化。说白了,不是 SEO 挂了,是我们以前那套理解 SEO 的思维模式开始崩了。…

How many times has SEO died? 22 times. And counting. 🪦 Let’s take a stroll through the graveyard of “dead” SEO. 🧵

京东这次在 WAIC 上的 AI 布局,看着只是三笔投资 + 一个 JoyInside 品牌的发布,但我觉得京东有野心,想要做一场面向“具身智能时代”的底层操作系统建设。 看现在做的事战略方向是对的,剩下的就看东哥的决心了。不过京东这两年大幅涨薪,跟他们接触下来,士气是在的。…

一篇值得仔细阅读的文章:《Anthropic 团队如何玩转 Claude Code | How Anthropic teams use Claude Code》 官方发布的他们团队内部如何使用 Claude Code 来提升效率的,有些地方确实耳目一新。 最典型的是让以前没有相关领域经验的人可以在其他领域也做一些基础的工作而不必依赖其他团队成员。…

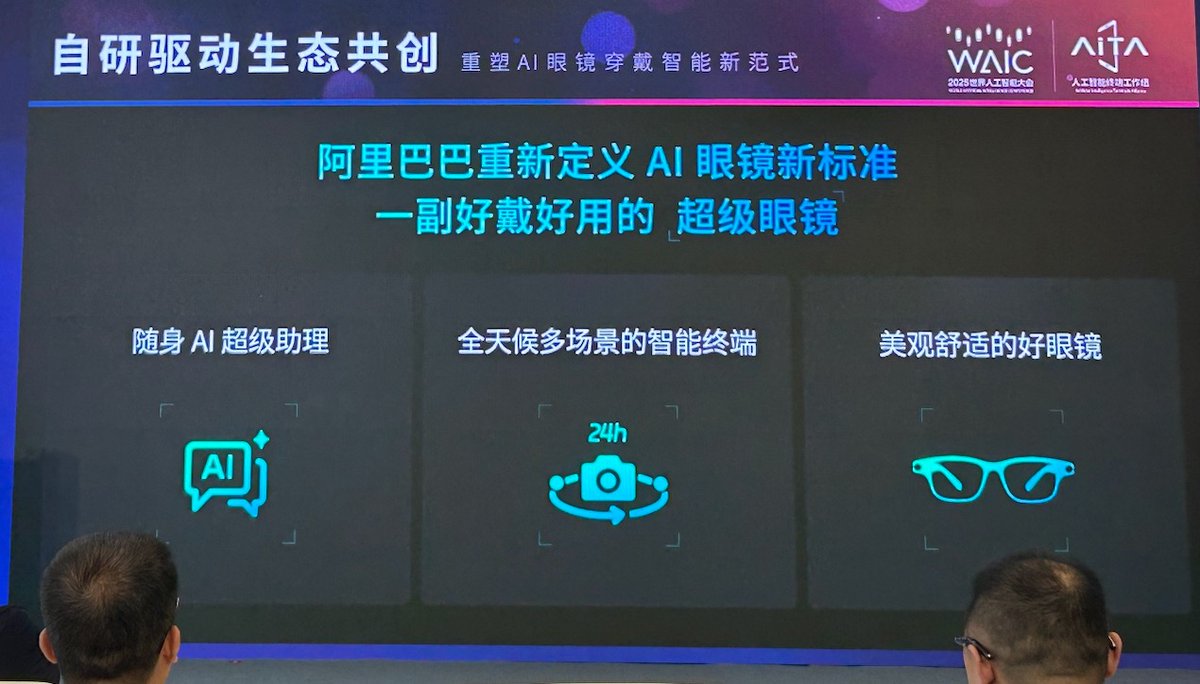

看到阿里巴巴在WAIC上公布的这副夸克 AI 眼镜的时候,我已经开始幻想有了这副眼镜之后,整个人生能被优化多少细节了。 举个栗子: 我走在路上,前方有家咖啡店,我不说话不抬手,它自动识别我早上喝过什么、昨晚几点睡,然后悄悄在镜片上问我:要不要来一杯加浓美式?推荐4泵咖啡液。…

现在很多人一提创业就默认“融资-估值-烧钱-上市”那套流程,仿佛不拿钱、不做 PPT 就不配叫创业。 在当下,真正靠 AI 做出能卖钱的作品、产品、服务,本质上就是生产力的革命。 个体也能成为微型公司,平台也早就不是融资才进得去的门槛。 别再用 VC…

创业者,就一定要拿投资么? 个人/个体户 用AI写作图书 用AI创作音乐 用AI创作游戏APP 用AI创作软件等等 这些有价值的数字作品或产品 申报著作权保护 通过互联网传播 拿到市场上卖钱变现 这些难道不叫创业? 这些难道需要拿投资? 这难道不是被鼓励的大多数?🫣🫣