R. Maruyama

@rmaruy

丸山隆一 「metascience communicator」

Metascience 2025(@ロンドン)簡易報告:メタサイエンス運動/連合の現在地 - 重ね描き日記(rmaruy_blogあらため) rmaruy.hatenablog.com/entry/2025/07/… #はてなブログ

東浩紀『訂正可能性の哲学』読了。いろいろ読み方はあると思うが自分としては社会の意思決定をビッグデータとAIに委ねること(〜ハラリのdataism)の問題の本質をこれまで自分が触れてきたどの論よりも深く言い当てているのではと感じた。ルソーとウィトゲンシュタインすごい。

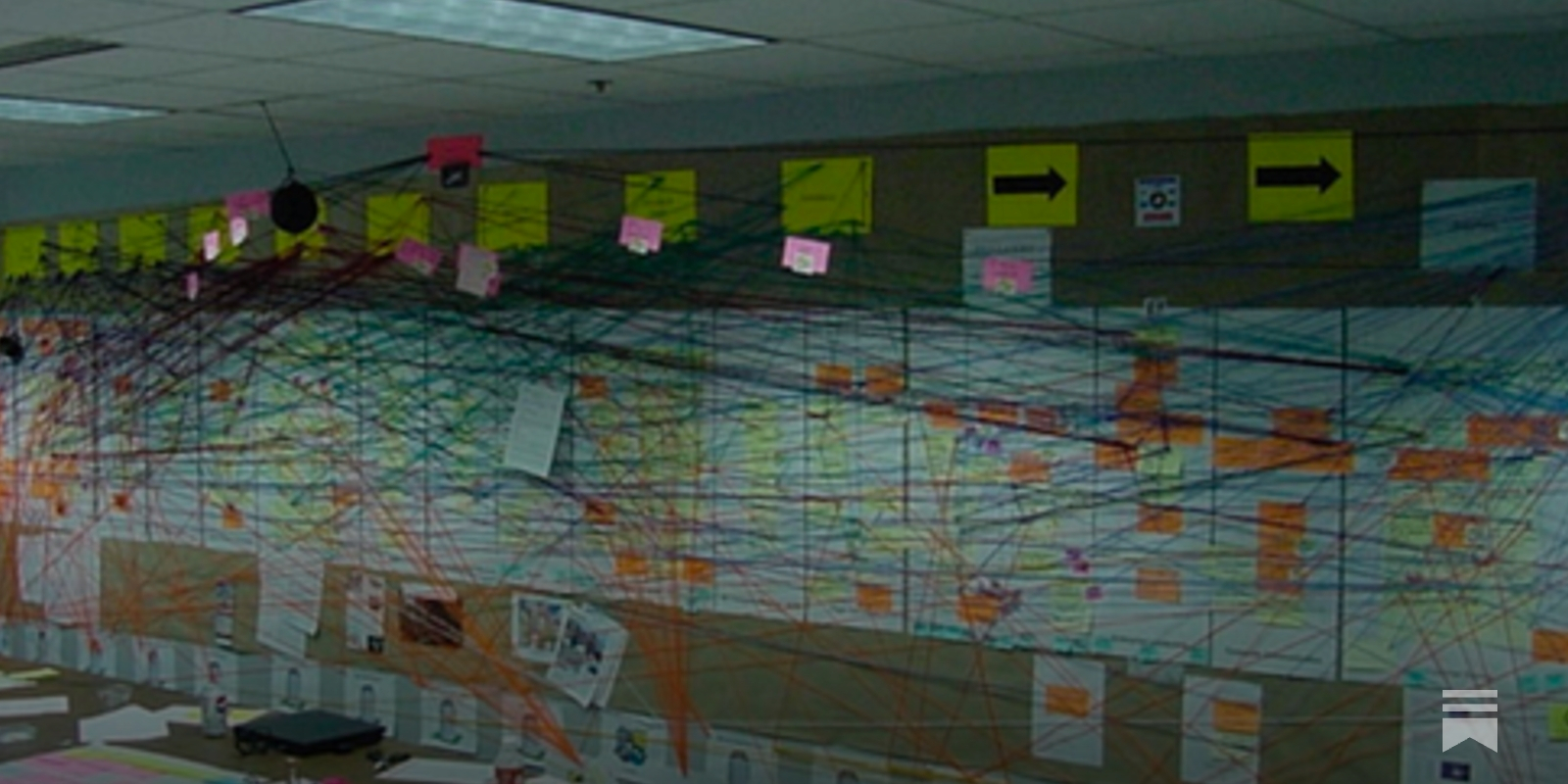

2025.7.28 Ethan Mollick記事。企業でのAI agent導入が、まず社内のこんがらがった業務プロセス(Garbage Can)をほどく必要があるか、最終成果物の良さで最適化するBitter Lesson方式で行けるのか。system promptが作りこまれたManusは前者、ChatGPT Agentは後者の発想だと。 oneusefulthing.org/p/the-bitter-l…

🎉記憶とは、なぜ「過去」であると感じられるのか? 哲学と発達研究の接点から、記憶が過去性を生み出すプロセスを考察した論文です。 「Memory as the Origin of the Past: A Developmental and Conceptual Refinement of the Dependency Thesis」 →rdcu.be/exKPS

Now published in our topical collection (Papers from the Eurasian Memory Meeting) in the Asian Journal of Philosophy: Memory as the origin of the past: a developmental and conceptual refinement of the dependency thesis Yasushi Hirai @hiraiyasushi1 link.springer.com/article/10.100…

さらに、一つの行為が多次元的に複数領域によって媒介されているという洞察が、丸山さんの分析に含まれている。この媒介を丹念に解きほぐしていく必要がある。これは媒介論的現象学の課題になる。

「人間が実際何をやっているのか?」という自明な働きやその構造に目を向けて反省的に分析していくというのは、私にとっては広い意味での「現象学」にほかならない。

大変示唆的でした。これから、AIの社会実装をめぐって、AIについて考える以上に「人間はいったい何をやっているのか?」という、これまで自明として素通りされていた部分に光が当てられねばならないと考えていたのですが、具体的な手がかりが得られました。

これからのAIの経済的インパクトを考えるための「タスクの哲学」試論|R. Maruyama @rmaruy #タスクの哲学 note.com/rmaruy/n/ne7ca…

今年書いたもののなかで評判が良かった記事。たしかに筆の走りが良いな…。いつもそうだとよいのだけど、なかなか。

これからのAIの経済的インパクトを考えるための「タスクの哲学」試論|R. Maruyama @rmaruy #タスクの哲学 note.com/rmaruy/n/ne7ca…

AIの恩恵を喧伝する人が「病気が治る」「エネルギー問題が解決する」「科学が進歩する」ばかり持ち出すのは、無条件に価値あるといえるAI活用がそれくらいしかなく、その他は社会システムのあり方にcontingentであり、見方により良いとも悪いともつまらないとも言えてしまうからだろう。#タスクの哲学

AIコンパニオン110サービスのデータをもとに、市場動向、利用パターン、収益化モデル、ユーザーリスクに関する調査結果を公開しました。UK AI Security InstituteのHuman Influence Teamのメンバーに監修いただいた、現在Under Review中のプレプリントです。 arxiv.org/abs/2507.14226 (1/10)