katsu

@pilgrimoon

王権・怪異・聖地・旅・地獄、正続『中世ふしぎ絵巻』・『熊野観心十界図という誘惑』

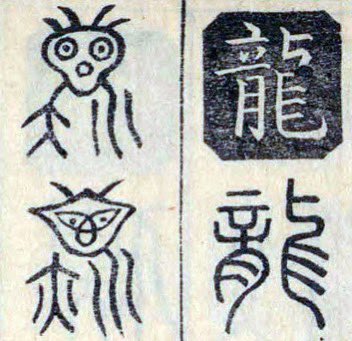

清代の書体字典『六書通』の日本バージョンである『偏類六書通』(国書データベース)の龍の書体の一部。まるでタコ型宇宙人のような書体がかわいすぎる。王権や仏法の守護者としての威厳はないが、これはこれで使ってみたい誘惑にかられる。

上賀茂神社の摂社である新宮神社の祭神は高龗神。龗(オカミ)は龍神に供物を捧げて雨を祈る意。きょうがその水まつり。高龗神は貴船神社や室生龍穴神社の祭神でもあり、ミズハノメと並んで典型的な水神。イザナギがカグツチを切り捨てた時の血が凝って生まれた神。ただ暑いのだ。半日いたら限界。

祇園祭の後祭で曳行される鈴鹿山。大長刀を持つ女性の武神が神体。鈴鹿御前と呼ばれ瀬織津姫とも。瀬織津姫は天照大神の荒魂とされることも。ずいぶん以前の話だが、維持会の会長さんのところに取材に行き、帰り際に鈴鹿山の松に吊るした絵馬を頂いた。盗難よけの護符。僕の欲しい…という顔を見て。

奈良に住む人にとって鹿との共生は宿命みたいなものだ。遠い昔の絵を見ると(13c)御蓋山は豊かな植生を持っているように見える。しかし現状はほぼナギ(梛)の純群落。だから緑一色。ナギには毒性があって鹿が食べないからだ。ナギはすでに春日山の一部をも侵している。鹿の愛護が作った風景とも。

雨のなかを前祭の山鉾が動き出した。遠い昔、ある男が夢で託宣を受けた。祇園神がお前の家に降臨すると。翌朝、裏庭の塚から蜘蛛の糸が祇園社(八坂神社)まで続いていた。男は家に御旅所を設けた。いま御旅所(場所は異なる)に神輿を迎え、雨のなかを山鉾がめぐる。蜘蛛の糸につながれた世界。

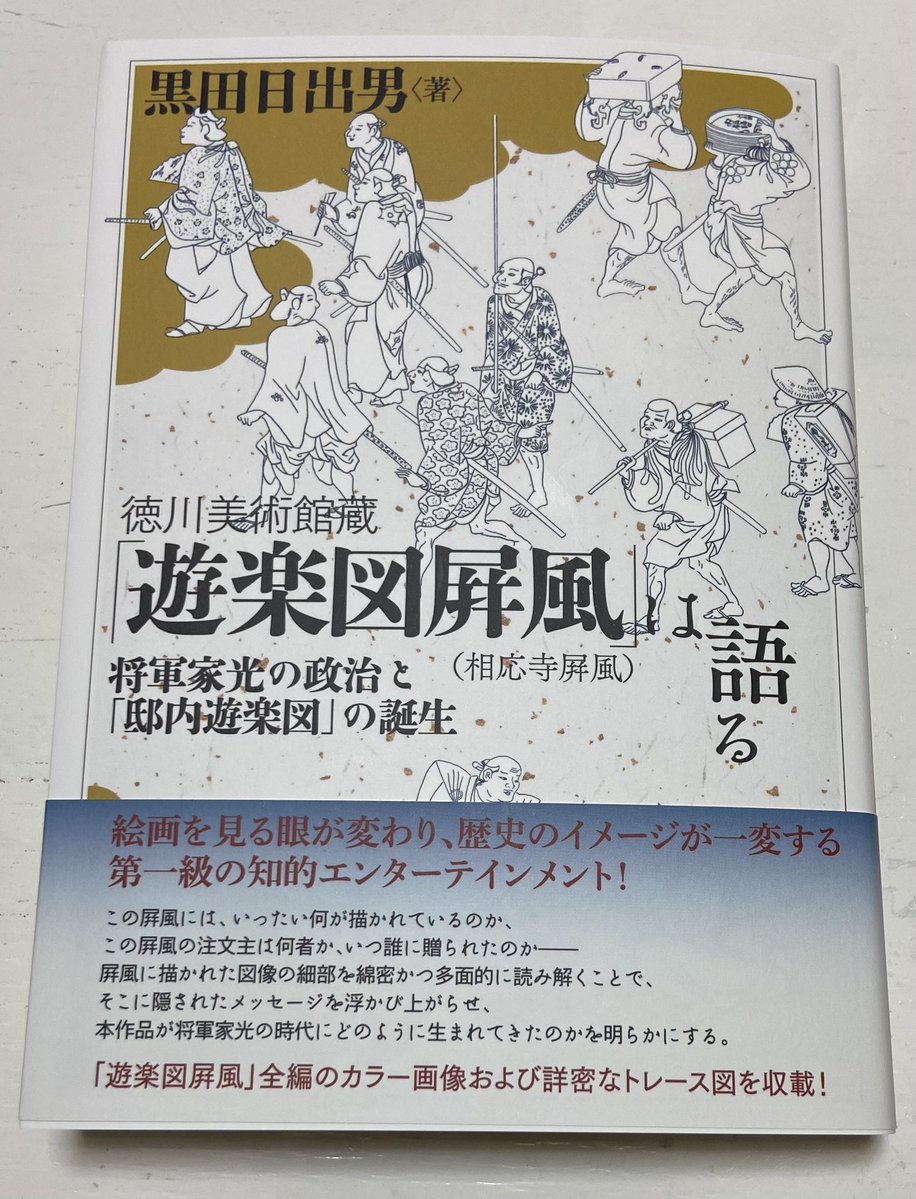

黒田日出男さんの『徳川美術館蔵「有楽図屛風」は語る』を送って頂いた。歴史図像学を標榜するこの大先輩とは、若い頃、絵画史料の読みの方法をめぐって喧嘩をしたことがあった。しこりではなくシンパシーが残った。文献史料以上に、多角的に持続的に読むこと。読みを諦めなければ絵が自ら語り出す。

従兄弟の娘が東京の出版社を退職した。辞典編集の現場にいたので作家の三浦しをんさんと対談したこともあった。その出版社では、僕も自分の仕事で別の編集者にエクレアをご馳走してもらったことがある。その編集者も昨年秋に定年で退職された。寂しい限り。しかし『舟を編む』が終わっても人生は続く。

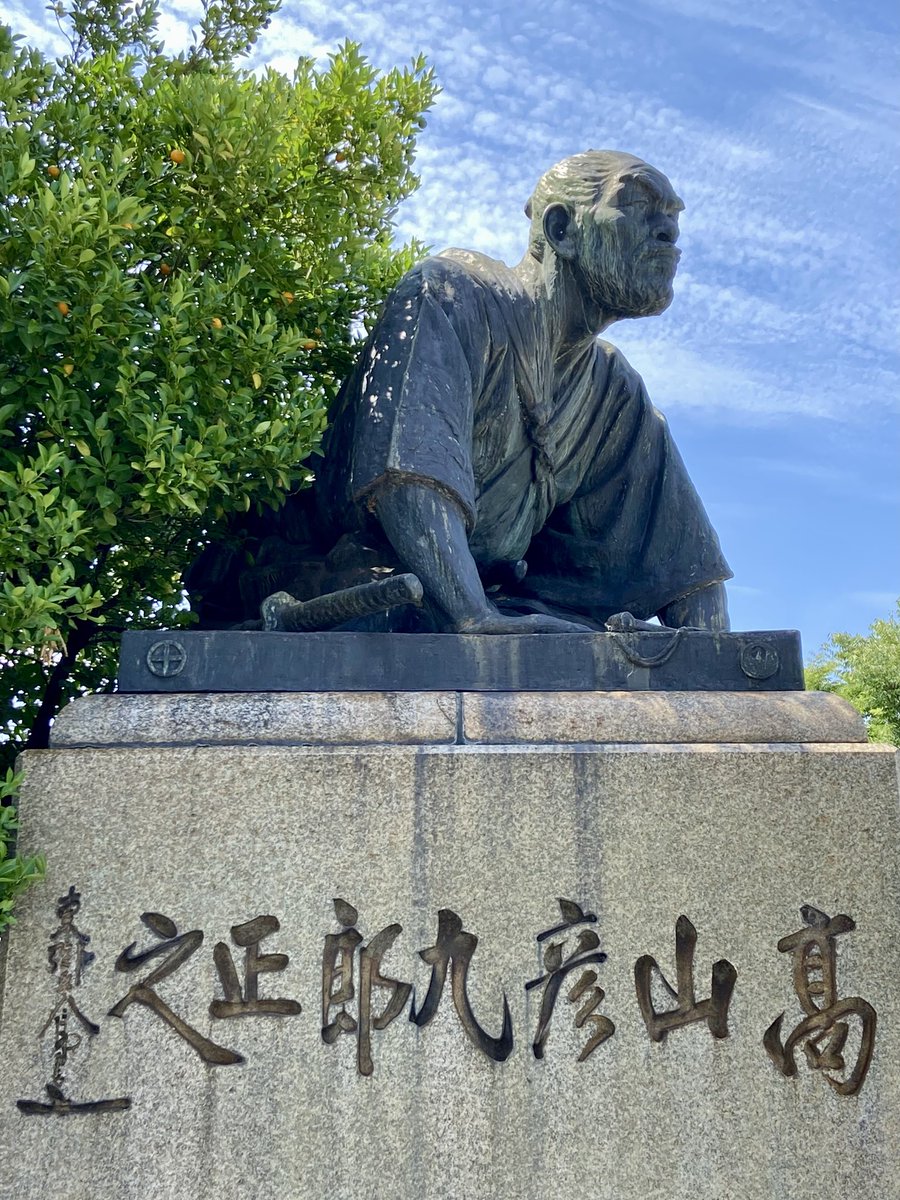

京阪電車が鴨川沿いに地上を走り、三条から出町柳までの延伸線もなかった頃、僕らは「土下座」を待ち合わせ場所として使っていた。幕末に寛政三奇人の一とされる高山彦九郎の生涯は、尊皇思想家では括れない熱量に満ちていた。自らの自刃を狂気と称したこの旅人の銅像を、僕らはただドゲザと呼ぶ。

仕事先の期末レポートをどうしようか迷っていたら、学生たちから提案があった。字数指定なしと。レポート作成にAIが利用されている時代に字数指定など無意味という訳だ。本気の学生は本気で書く。本気でない学生にkatsuさんがどんな点をつけるか楽しみと。つまりは僕の力量が問われるということか。

七夕になると奪衣婆を思いだす。あの三途の川のたもとにいて死者の衣を奪うおばあさん。前近代の東アジア社会では、女と川と衣は親和性が高いようなのだ。昔話でもおばあさんは川へ洗濯に行く、洗うべき衣服を持って。天の河のたもとにいて機を織る織姫のように。今夜は良い天気だろう、たぶん。

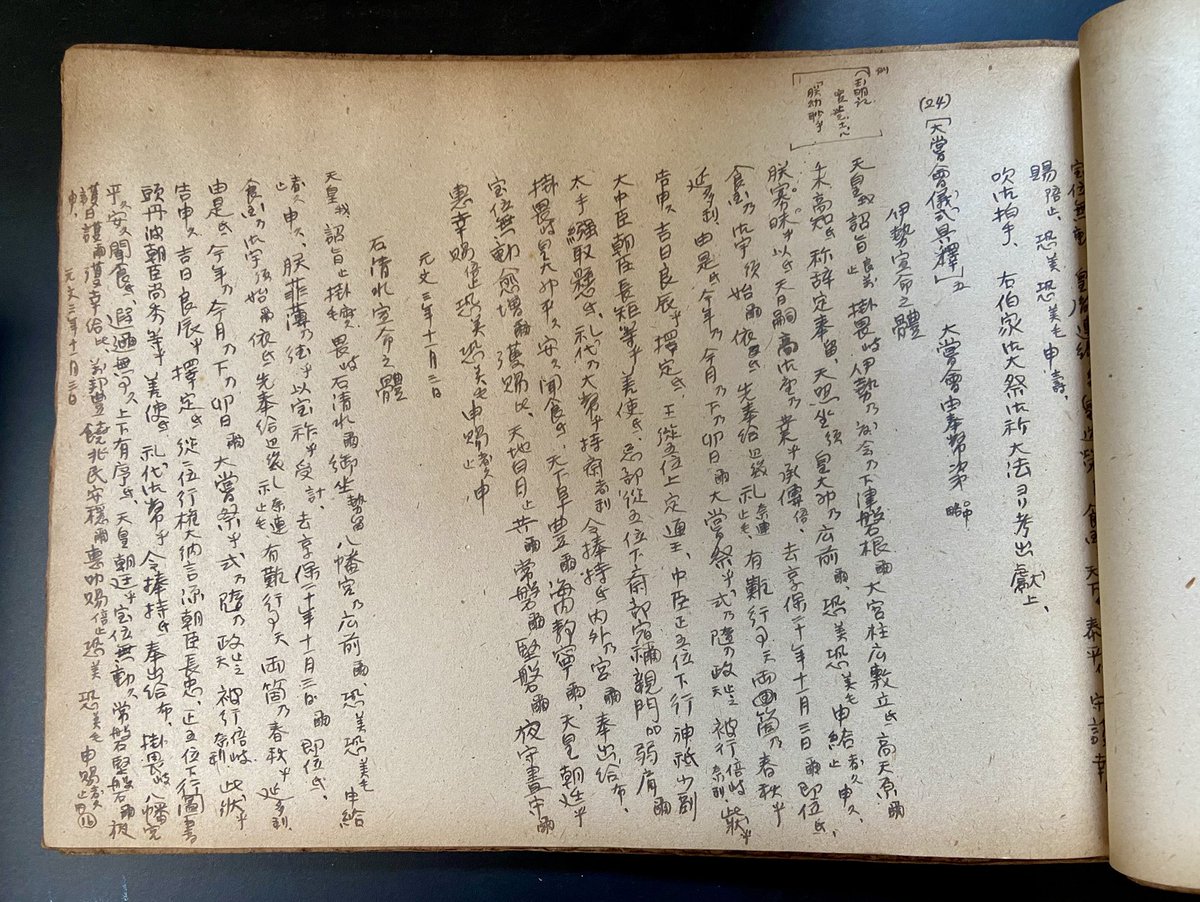

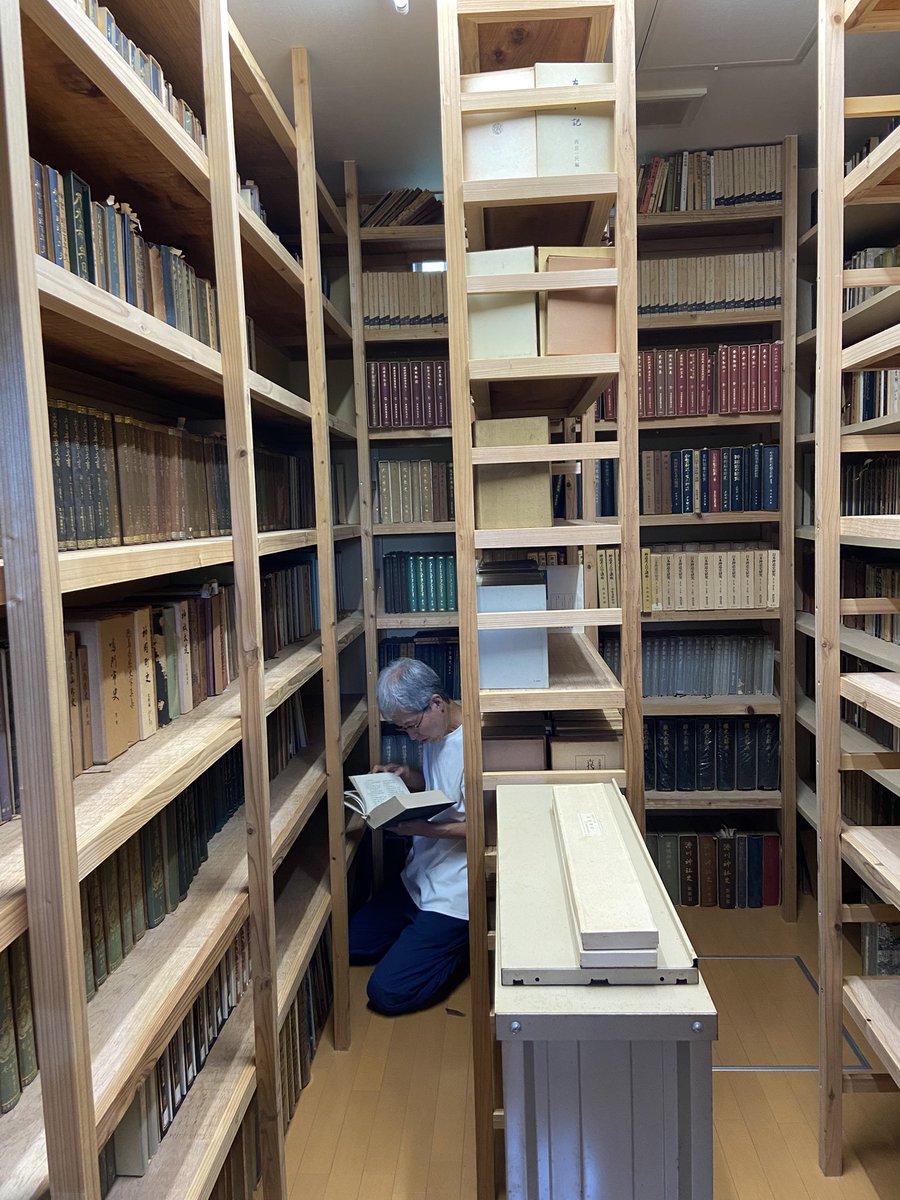

昨日は伊勢の実家にきょうだい4人が集まり(何年ぶりだろう)、遠い昔に亡くなった父の書庫・書棚の片づけ。帝室制度史の編纂に携わっていた頃の父の筆写。リポジトリどころかコピー機械すらなかった頃に研究者が何をしていたのか、若い人に言いたい。血の流れる歴史を語りたければ自らの血を流せと。

一昨日、皇學館大学神道研究所の主催で講演。思った以上に多くの方々が聴いて下さって感謝。質問に来た学生の顔がきらきらしていて、ああ受け入れてくれていると思ったら、なんだかひどくうれしくなってしまった。懇親会を含めお世話になった先生方、ありがとうございました。また秋にお会いします。

日本出版史上に燦然と輝く、世にも珍しい誤植、笑うしかない「珍怪魚」大騒動から6年半。あのとき平身低頭する編集者に「誰が見てもミスだとわかりますから、いいですよ。再版されることがあったら直してくださいね」とやさしく言った私。ついに再版されることになりました\(^o^)/ #珍怪魚

石清水八幡宮本殿の東北に鎮座する若宮社。その背後の崖下に不思議な石橋がかかっている。山中の石清水井からの神水が流れている(た?)ようだ。漢字で書けば細橋。声にすれば「ささやき」橋。夕暮れ時にこの場所を訪れたら、神々の囁きが聴こえてくるのだろう。囁きに人の未来が隠されているような。

皇學館大学の神道研究所主催で7月3日17時〜18時30分に話をさせて頂くことになりました。演題は「日本中世の神観念ー中世の日記から」です。会場は大学4号館の431教室。事前申し込みは不要で無料だそうです。同研究所の初代所長が僕の父だったご縁で(たぶん)。「神の擬人化」について話します。

僕は歴史学のなかにいる人だが、研究はブラインドをあげる行為に似ているといつも思う。複雑に絡まった紐をほぐし、ブラインドをあげ、窓を開く。窓の向こうに誰も見たことのない世界が広がる。魂を奪われるような世界が。世界は未来に通じている。そうだ、過去を研究するとは未来を夢見ることなのだ。