Norikazu Hiraku(比樂憲一)@小学校理科×教育実践研究

@nh_0806

お茶の水女子大学附属小教諭(東京国立)/ 科学哲学の知見を援用した理科授業/ 2021年 理科教育学会 研究奨励賞 / 理科教育学会次世代企画委員会委員/初等理科教育研究会運営委員/学校図書「みんなと学ぶ 小学校理科」教科書編集委員/ 研究履歴→https://researchmap.jp/norikazuhiraku

現場には、「論文よりも目の前の子どもを見ることが大切だ」といった感覚がある。 けど、論文を読まないと「子どもの見方」は変わらない。

渋滞で家から2時間かかったが,教科書図書館に来た。長期休暇期間に必ず来て教材研究する場所。ここには貴重な資料がたくさんある。

仮説演繹法,燃焼における炭素と酸素の結合,実験における自己調整などを提案する授業をします。モデルを使って結果を予想する場面も設定する予定です。とても楽しみです。

開催まであと1週間です!本大会では,各支部からの発表や,筑波大学附属小学校鷲見教諭,お茶の水女子大学附属小学校比樂教諭の授業公開,そして,有本学力調査官のご講演もあり,小学校理科について学び多き機会となっております。多数の先生方のご参加を心よりお待ちしております。

2歳の息子が近くの図書館でたまたま見つけた『月刊たくさんのふしぎ(2023年12月号)』の「恐竜の復元」という本が,たいへんおもしろくて感動している。

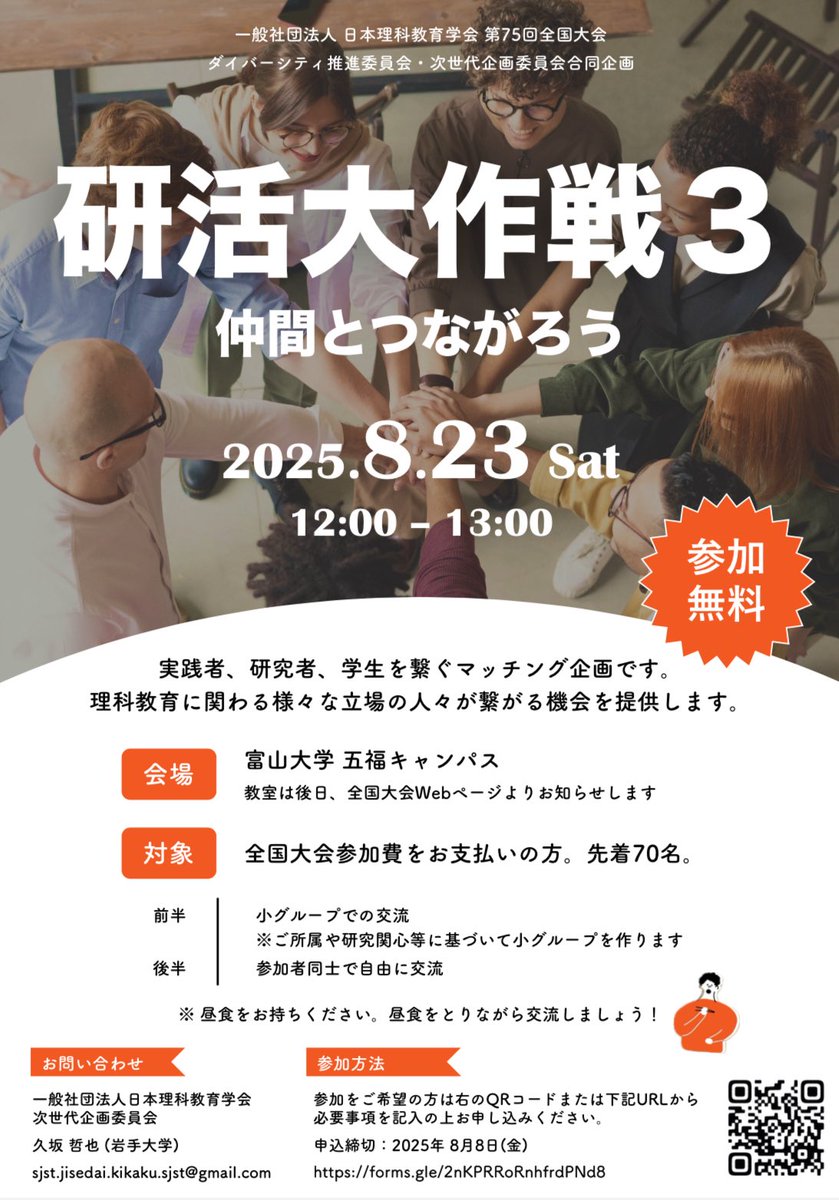

8月23日(土),理科教育学会全国大会(富山大学)のお昼の時間に,実践者,研究者,学生を繋ぐマッチング企画「研活大作戦」が行われます。理科教育に関わる様々な立場の人々が集まり,昼食をとりながら交流することができます。ぜひ,ご参加ください。申し込みはこちら→docs.google.com/forms/d/e/1FAI…

7月6日(日)13時〜14時半で,本会の定例勉強会(オンライン)があります。今回は,齊藤徳明先生に「子どもが動き出す理科授業 ー子どもの『次は!』を育てる鍵ー」というタイトルでご発表いただきます。ご興味のある方はご所属とお名前,連絡先を添えてDMいただければ参加URLをお伝えします。

葉の裏から蒸散が行われていることを確かめる観察法として「時計皿」が便利です。時計皿で葉を挟むと,裏側に多くの水滴がつきます。昭和の頃の教科書に記載されています。プラスチック容器の蓋でも可能ですが,時計皿の方がうまくいきます。

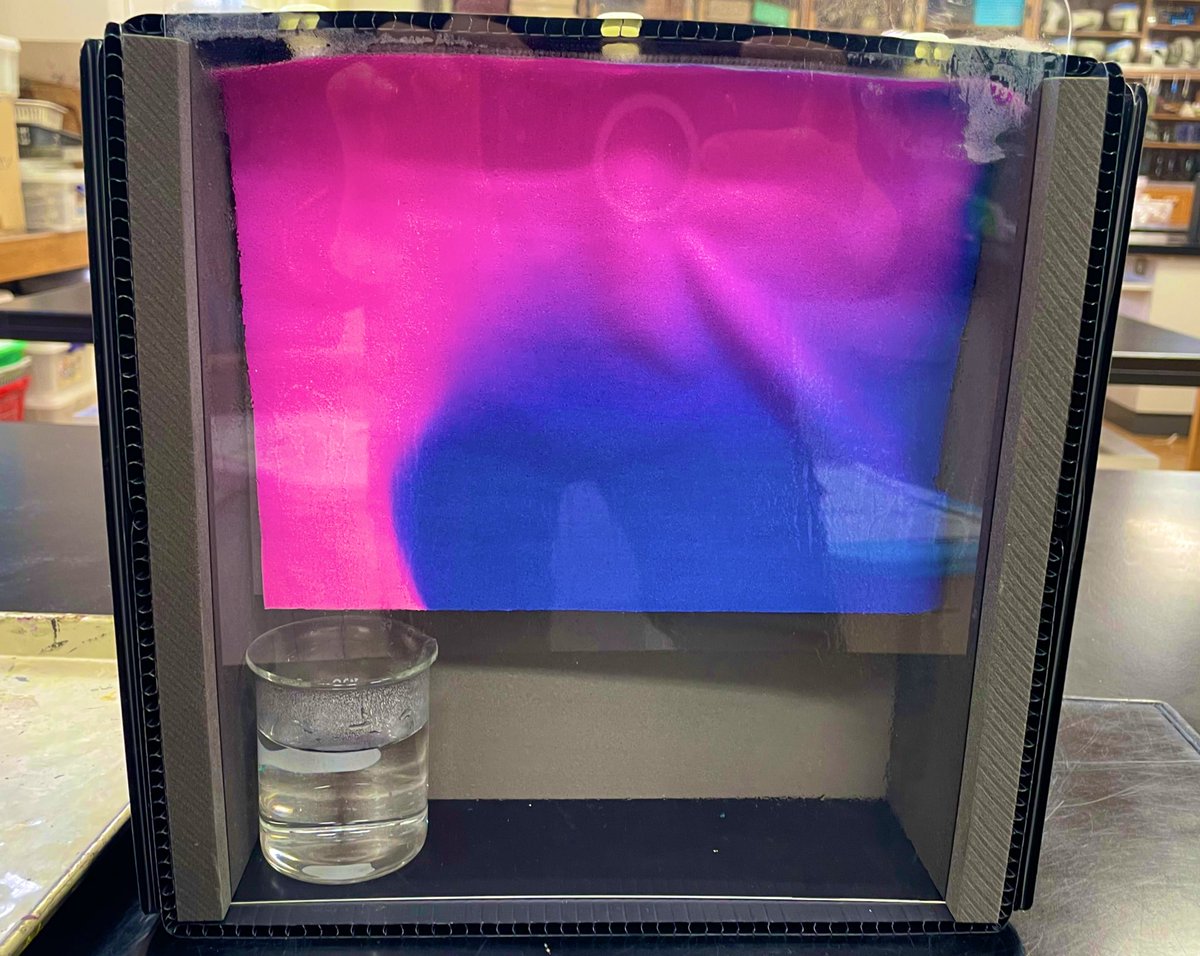

空気の温まり方の実験は,今のところ,この「示温クロス」が最も優秀だと思われる。

根毛の観察のため,試験管でダイコンを育てています。根毛の観察は子どもたちも結構,感動します。

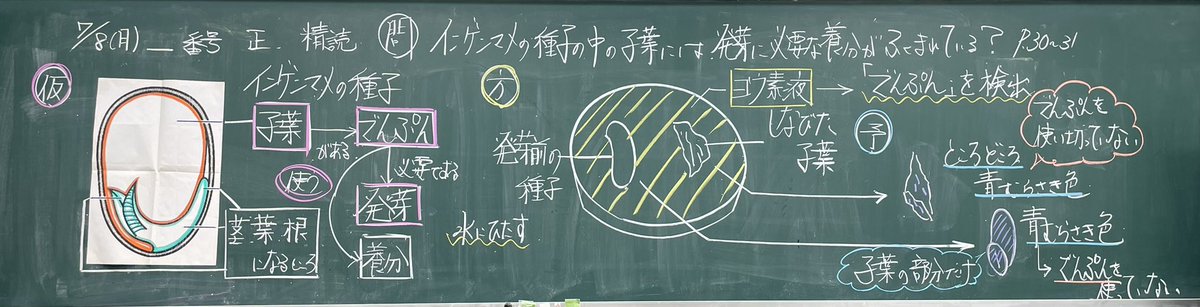

5年「種子の養分」:「インゲンマメは種子の子葉にあるでんぷんを使って発芽する」という仮説となる命題を教科書の先読みによって獲得し,仮説をもとに実験法の適切性を吟味して,結果を予想しながら有意味に実験します。実験に成功すれば,仮説に対する信頼が得られますが,これが理解の本質です。

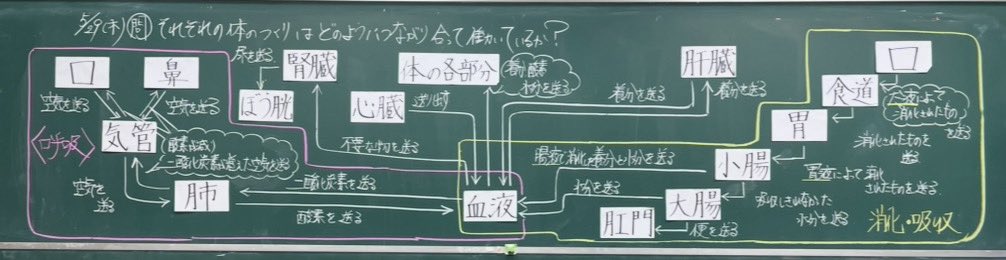

6年「血液と臓器」:学習した体のつくりに関するキーワードを挙げて,それらがどのように繋がり合って働いているか説明する活動を設定します。発表された意見はコンセプトマップ化していきます。完成したマップを見ると,臓器が血液を通じて関わり合っていることが視覚的にわかりやすくなります。

6年「消化」:教科書(発展的な記載を含む)をもとに「唾液はでんぷんを麦芽糖に変える」を取得。ヨウ素液ではでんぷんがなくなったことまでしかわからず,これでは仮説を確かめられないということで,補足的な実験としてベネジクト液を使って糖ができたを調べました。

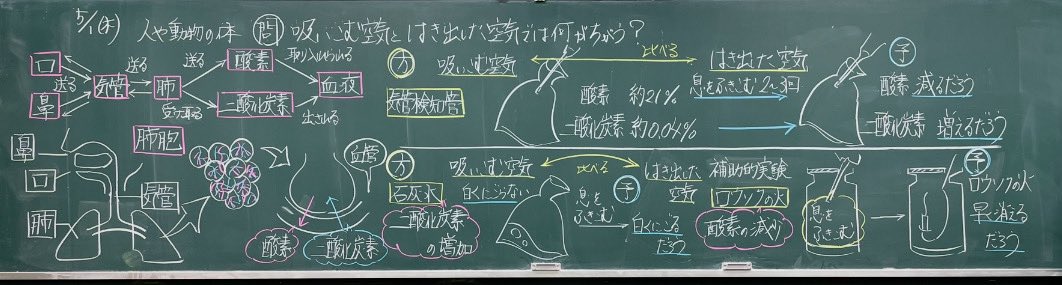

6年「呼吸」:まず教科書から呼吸の仕組みを読み取り,その上で実験を行います。先行して取得した「呼吸」に関する理解の枠組みで結果が解釈され,酸素の減少は「体内に取り入れた」,二酸化炭素の増加は「体内から放出された」と意味づけられます。実験にいたる文脈をつくる上で教科書は有用です。

6年「燃焼の仕組み」:私がこの単元を実践するときは,必ず「炭素と酸素の結合による二酸化炭素の生成」まで扱います。ちなみに,固体のろう→液体のろう→気体のろう→固体の炭素の分離は5年で学習済み。どのように学ぶかだけでなく,何を学ぶかの検討は超重要。

今年度は学会や研究会で計7本の研究発表,校内外を対象にした3本の公開研究授業を行った。特に,学会の全国大会で課題研究を企画できたのは,はじめての挑戦でよい経験になった。来年度は,現場の先生と一緒に共同研究に取り組みたい。

昨日は勤務校の校内研修で,安彦忠彦先生(名古屋大学名誉教授)にご講演いただきました。たいへん勉強になりました。