ねこ太朗

@nekotaro1601

狼・猫・犬・蛇の民俗、伊達宗高を調べています。中世石造物、板碑も少し。質問には答えられません

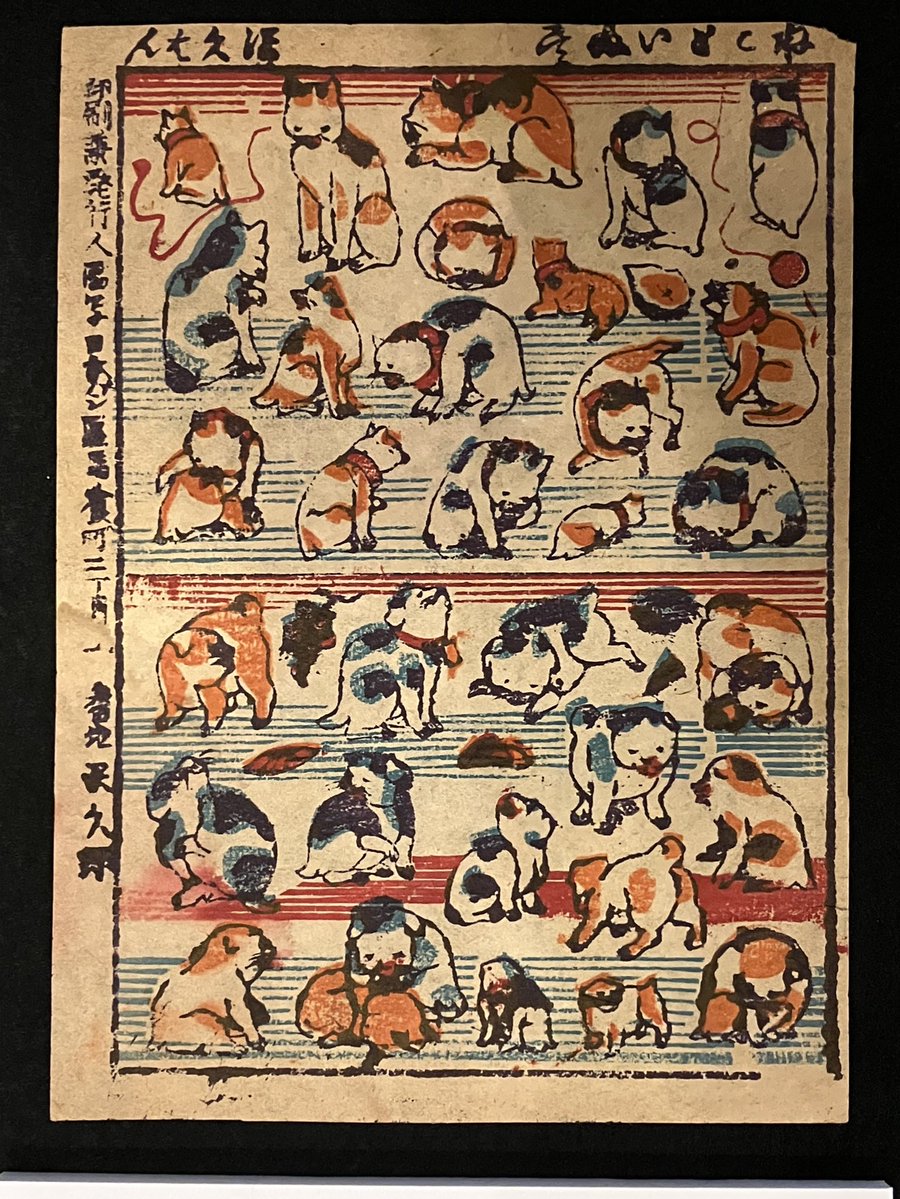

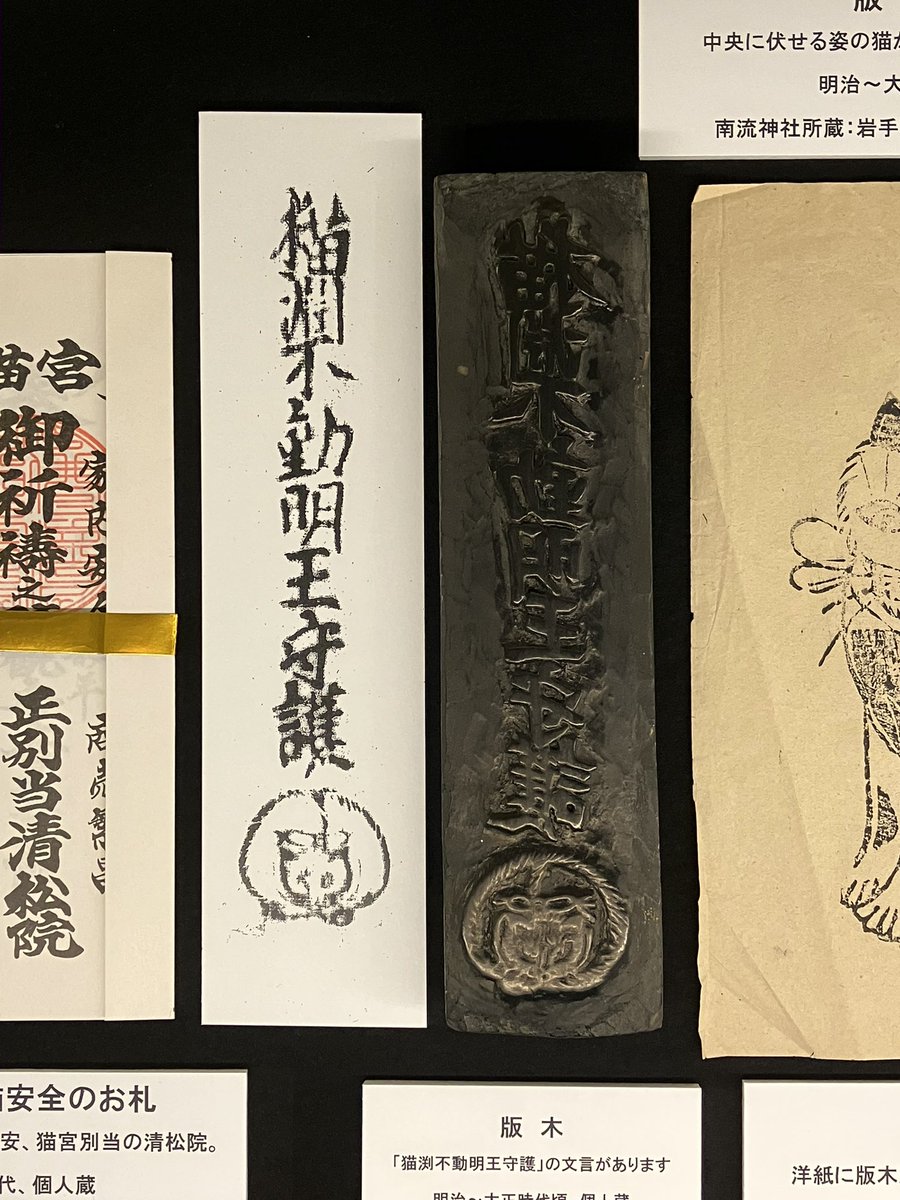

本日、村田町歴史みらい館で、13:30から企画展関連の講演会1回目「北東北の猫神信仰と猫供養」が開催される。14:45まで。 写真は、陸前高田市の猫淵神社の版木。これは、陸前高田市立博物館で常設展示されているものを借用。猫淵神社は、養蚕の神様で、猫図絵馬の倍返しがあり、480枚が確認されている

明日の午後、企画展「いつもそばには猫がいた」関連の講演会第1回目。青森・秋田・岩手の3県を対象に、「北東北の猫神信仰と猫供養」のタイトルで講演する。時間は、13:30〜14:45。参加費無料、申し込みは不要。定員40人。会場は、村田町歴史みらい館2階。参加者へのプレゼントは、鋭意作成中。

猫学シンポジウム。横山先生の専門は蚕学だが養蚕と猫絵の話し。山根先生の専門は猫の生態学であるが、猫の土人形と張子の話し。津田先生は、浮世絵にみる猫のイメージについて。石黒は、西日本の猫関係の石像物の話し。個別発表の後に、パネルディスカッション。 参加費は無料。事前申し込みは不要。

明日も企画展講演会があるが、8月31日(日)には猫学シンポジウム/猫と人との多彩な関わりからが開催される。パネリストは、東京農工大学の横山岳先生、西南学院大学の山根明弘先生、名古屋市博物館の津田卓子先生と、歴史みらい館の石黒の4名。時間は、12:50〜16:30。場所は、村田町中央公民館ホール

一関市花泉町の蚕養神社の猫木像の背中側と上からの写真。「神猫」と呼ばれていた。耳は差し込んでいる。トノコと胡粉塗り?。明和年間は、羽養権現社で、明治20年代に羽養山蚕養神社となった。養蚕守護の神様で、地元では「ねこがみさま」と呼ばれていた。社殿は、東日本大震災の後に解体された。

今日の東北放送ラジオ、「GoGoはみみこい ラジオな気分」では、大崎市三本木と古川の三峯山信仰について話しをした。掛け軸は、古川の鹿嶋神社にある「三峯大権現」の石碑。文政11年1828のオオカミの絵入り。 佐々木淳吾アナウンサーと、佐藤渚アシスタントと記念写真。

企画展「いつもそばには猫がいた-猫神信仰と猫供養-」関連イベントの講演会は、7月27日日曜13:30〜14:45。講演タイトルは「北東北の猫神信仰と猫供養」。講師は、館長の石黒。定員40人、参加費は無料、事前の申し込み不要。場所は村田町歴史みらい館2階。開場は12:30。

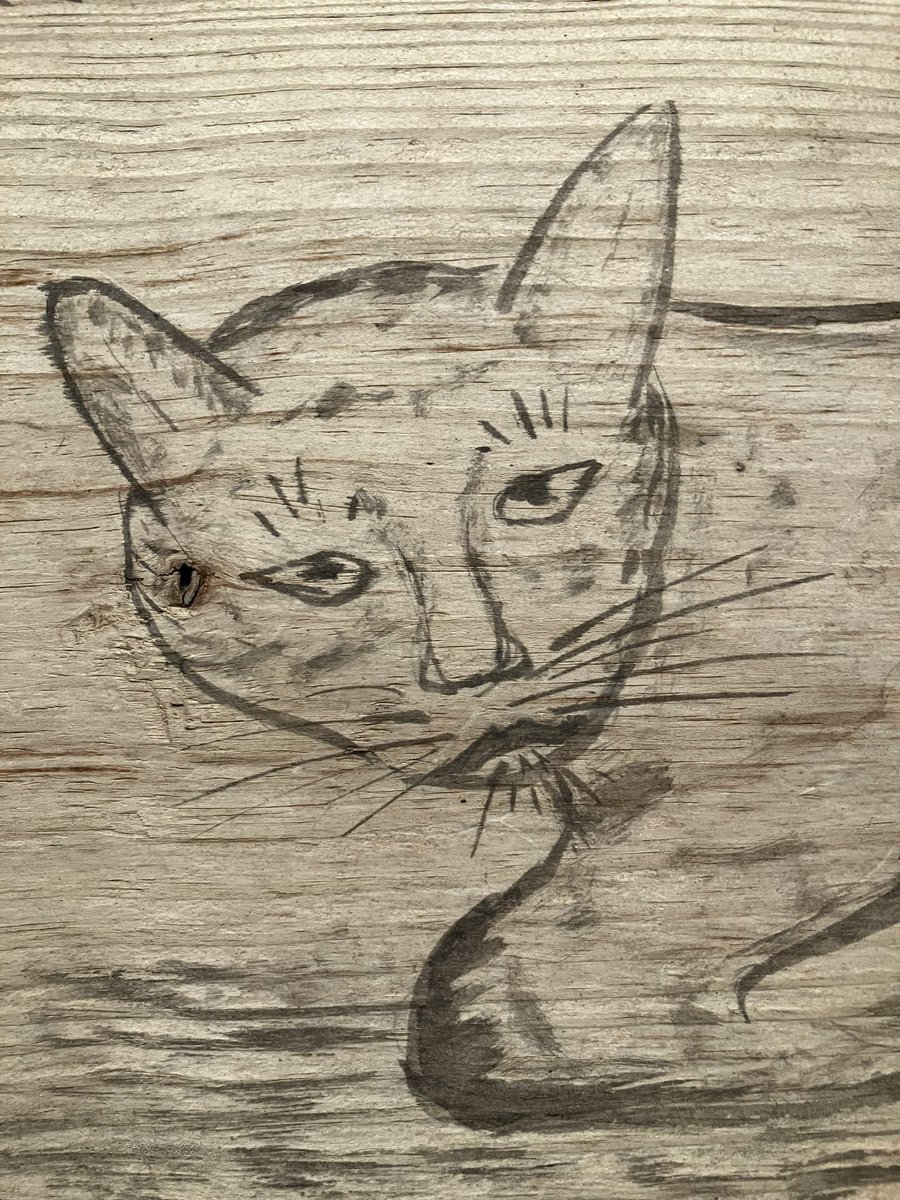

左側の絵馬は、展示中の伊達郡川俣町の猫稲荷神社のもの。板に胡粉が塗ってから、猫を描いている。 右側の、状態のやや悪い絵馬は、調べ始めている福島市飯野町の猫神社の絵馬。 この2枚の絵馬は、同じ絵馬屋?が製作したものと推測される。明治時代頃。素朴さが良い。

見慣れない縞柄猫の絵馬。昭和16年の奉納。これは、福島市飯野町の猫神社の絵馬だが、近くにある川俣町の猫稲荷神社では見たことはない。

同じく、福島市飯野町の猫神社。紅い首輪をしている、後ろ姿の猫。これと似ているのは、川俣町の猫稲荷神社の絵馬。川俣町のは、いま展示中。

福島市飯野町の猫神社。絵馬は、95枚あり、うち2枚は腐朽のため絵が不明。そのほかは、ぜんぶ猫。 この絵馬に描かれた素朴な猫は、川俣町の猫稲荷神社の絵馬と、非常に似ている

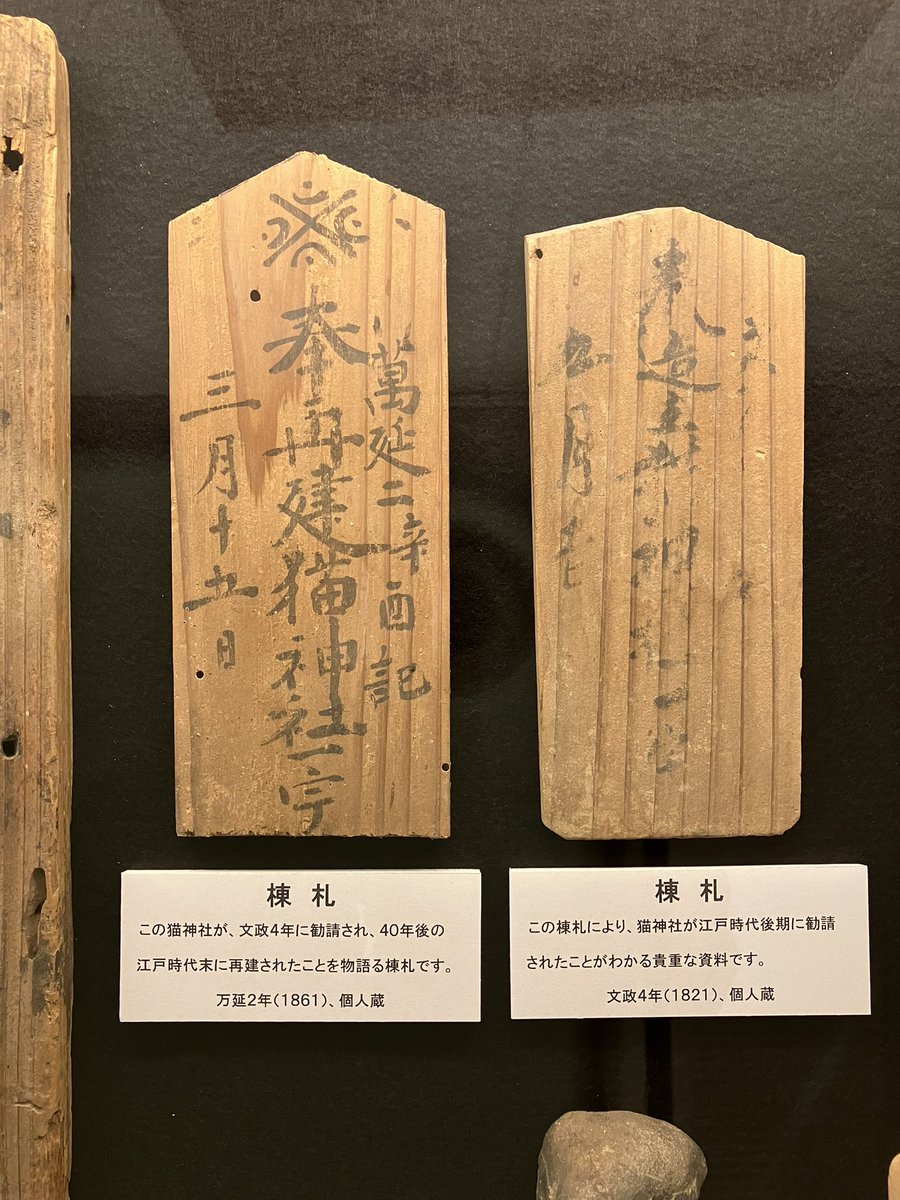

安永4年に稲荷と山神が勧請された。その後、46年経った文政4年に猫神社が勧請。棟札の文字が風化していたが、乾拓を取って解読。20年後の万延2年に、猫神社が再建された。 猫神社は、各地に鎮座しているが、確実に江戸時代に勧請された証拠物件が初めて出てきたので、驚いた次第である。

福島市飯野町の猫神社からは、棟札が計4枚出てきた。真ん中のお宮から、稲荷大明神と山神宮の2枚あり、どちらも安永4年1775年。左側のお宮から、「奉造立猫神社一宇」の棟札が文政4年1821。もう1枚が「奉再建猫神社一宇」、こちらは万延2年1861。