Vatanabeus

@nabe1975

Tu fui, ego eris.

ブルーキュラソーの上に混ざらないようにカンパリを注いだプースカフェスタイルで「セップク・オン・ザ・ビーチ」というカクテルを思いついたが、既にそういう色味のカクテルは存在していそうな気がしてきた。

あなたの周りに 「おじさんはまずくなるから沸騰させんなバカ」 とかいう人居ませんか? 是非そんな方がいらしたらこの画像を見せてください、常識は疑うものだとわかります 「新事実、おじさんは沸騰させた方が旨い」 炎上覚悟です

「元気になっちゃった!」という感じのオフショットが素敵すぎる。 #大河べらぼう

志半ばで息を引き取った意知。看取りのシーン収録後に、最後の田沼家スリーショットをいただきました😣😊😔 ドラマを見返す👇 plus.nhk.jp/watch/st/g1_20… #大河べらぼう #渡辺謙 #宮沢氷魚 #原田泰造

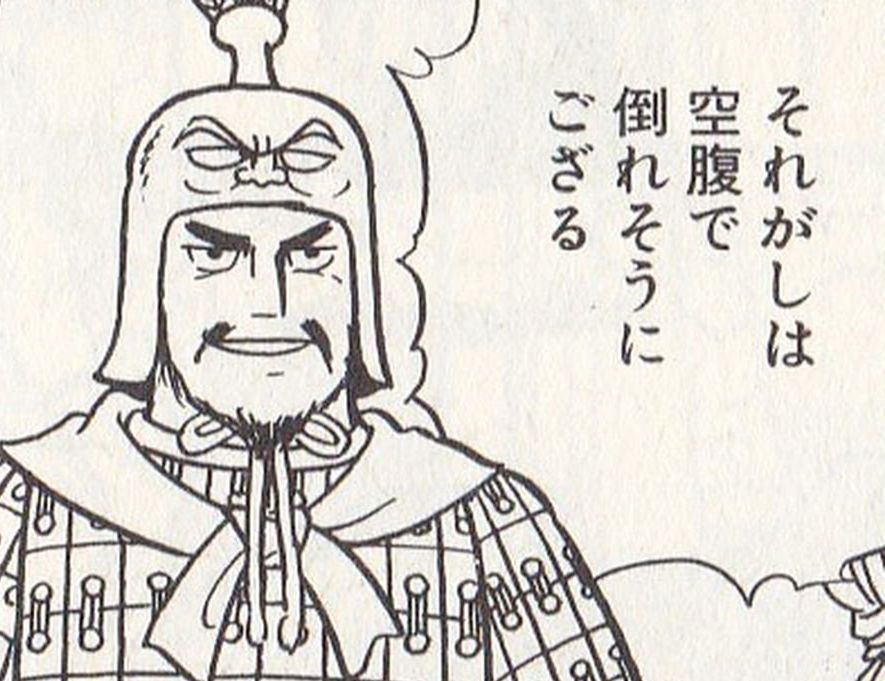

ピタゴラスの最期については諸説ある。 ・家に放火され逃げ出したが豆畑の隅に追い詰められ喉を切られた ・ムーサの神殿に逃げ込み40日間の断食の末餓死した ・アクラガス(アグリジェント)とシュラクサイの戦いでアクラガスに与したが敗れ、敗走中に豆畑を避け迂回したところを追いつかれ殺害

ピタゴラスはなぜか豆を嫌ったといわれ、ピタゴラス教団でも豆を食べることを禁止していた。豆を嫌った理由は「豆は性器あるいは地獄の門に似ている」「食べないほうが胃に負担にならず安眠できる」「選挙の籤に使われるから」など諸説挙げられるが、詳細は不明である。

元禄赤穂事件の浅野内匠頭や大石内蔵助の切腹は「見苦しかった」と記録されているが、その頃には屠腹しない儀礼的な切腹になっていたため、切腹人本人の振る舞いではなく介錯人の不手際ではなかったかと考える。 (大石内蔵助の切腹では一刀で介錯できず、数回刀を振り下ろしたと伝えられる)

江戸時代も中期に入ると切腹も儀式化し、切腹人の前に置かれる短刀も木刀や扇子に変わり、切腹人がそれに手を伸ばしたところで介錯人が首を落とす「扇子腹」に変わったという。切腹人が見苦しい振る舞いをしないようにする一方で、介錯人の負担を減らす意図もあったのだろうと推察する。

「丈右衛門だった男」は、「麒麟がくる」ではもっくんに伊右衛門で毒殺される土岐頼純だったことを思い出した。 #大河べらぼう #麒麟がくる

第2章「中世のクロノトポス」まで読んだ。 時代ごと、民族ごとの時間概念が興味深い。古代ギリシア人の時間意識は過去に向けられており、全て運命に支配されていると考えられていたが、ローマ人は建国神話からの線的な時の流れを把握していたという。中世は円環的、直線的な時間概念が併存していた。

アーロン・グレーヴィチ「中世文化のカテゴリー」初版本を手に入れた。

お遍路をしているらしいアカウントの呟きが、巡る霊場や寺院、施設、御朱印に対するクレームばかりで、果たしてこの人にとって巡礼とは何なのだろうかと考えてしまう。

「パンと牛乳を一緒に摂ると危ない!」という記事が流れてきたが、どうやら書いている人がグルテン敵視のようなのでそのままスルーした。あんぱんと牛乳は合う。

遂に丈右衛門がトレンド入りしましたー! 皆様たくさんポストして頂いてありがとうございます🙇 #丈右衛門 #丈右衛門だった男 #べらぼう

「政言は世の中のシステムに対して怒りがあり、そのシステムの板挟みになって壊れてしまった」 現代を生きる我々も、他人事ではないように感じる。 #大河べらぼう share.google/rMnIi0D6nzCw3m…

話題の味噌汁沸騰論が、いつの間にか「味噌汁を沸騰させない奴は時代遅れ」といういつもの最悪なインターネットになっている。食は色々な形があって良いと思うのだが、インターネットでは全てが気に入らない人間を殴る棍棒になってしまう。