鞍田 崇

@kurata_takashi

哲学者|明治大学理工学部准教授 photo : Yuka Jonishi

いまなぜ民藝かーーそんな問いを「我がごと」として受けとめられたのも、堀口捨己設計の校舎が研究室のスグ目の前にあったからでもありました。絶妙なアンビバレントさで民藝そして時代に対峙した彼のまなざしを日々感じもして。 斜路につづき、2号館の解体も始まりました。

斜路の解体が完了した昨日、キャンパスでカブトムシを見つけた。4号館の脇階段に、転がっていた。というのは、生きたそれではなく、抜け殻のような姿だったので。「大地いましづかに揺れよ 油蝉」(富沢赤黄男)。この日の朝刊にあった句を思い出した。 #明治大学生田第二校舎斜路 #堀口捨己

井庭崇|創造社会における創造の美 民藝運動を展開した哲学者柳宗悦とパターン・ランゲージを提唱した建築家クリストファー・アレグザンダーの美。近年、両者への関心を深め、独自の視点を展開されている 鞍田崇(2025/05/28) youtu.be/Q7y7I-sxbcU?si…

高校生にコーヒーを出し、話を聞いてくれた素敵な本屋さん 哲学者だった店主さんは、とある哲学書を鞍田さんに勧めてくれたそうです、そんな本との出会い素敵ですね p.s. 新しい本屋の開店も楽しみ 7/24:bookpond(白楽) instagram.com/bookpond_hakur… 8/1:宇野書店(大塚) prtimes.jp/main/html/rd/p…

また、神戸新聞の1面コラム「正平調」で取り上げてもいただきました。高校時代の僕にとって「居場所」でもあった駅前の本屋さんについて、かつて同紙夕刊に寄稿したエッセイをふまえての内容。執筆は当時担当くださった松岡健さんです。 ↓コラム全文 instagram.com/p/DMJYSHETfts/

8/26 20:00〜宇野常寛批評講座  労働と制作 (アーレント、國分功一郎 、鞍田崇、井庭崇、熊谷晋一郎、柄谷行人) 2025年4月から、「宇野常寛批評講座」が新たにスタート!  「批評家」としての宇野の思考プロセスを開示します。 community.camp-fire.jp/projects/65828…

本がでます ‐ 万博にかかわった若手20組と、また建築内外の研究者や批評家、アーティストをまじえたディスカッション本です。ぜひこの本を読んで議論に参加してください。 ‐ 4D 建築をわたる4つのディスカッション 記号、エコロジー、美、物語 TOTO出版、2025 amzn.asia/d/a0WYkEv @TOTObunka

『4D 建築をわたる4つのディスカッション』が登場! #大阪関西万博 の休憩所・トイレなど20施設を設計した建築家と識者による4つのディスカッションを収録。万博の「今」と「未来」を建築視点で深掘りします。 #建築 #4D建築をわたる4つのディスカッション #TOTO出版 jp.toto.com/publishing/det…

また、神戸新聞の1面コラム「正平調」で取り上げてもいただきました。高校時代の僕にとって「居場所」でもあった駅前の本屋さんについて、かつて同紙夕刊に寄稿したエッセイをふまえての内容。執筆は当時担当くださった松岡健さんです。 ↓コラム全文 instagram.com/p/DMJYSHETfts/

「写真(家)について」ではなく「写真(家)とともに」書くーーそんな倉石信乃さんの姿勢が印象深かった『孤島論』刊行記念シンポもありました@明治大学。倉石写真論の魅力が著者自身の言葉とともに様々な視点から浮き彫りにされ、おおいに知的好奇心が揺さぶられた夜となりました。

ムジナの庭の姉妹施設、こらだ環境研究所の1周年記念イベント「リペアとこらだ環境の関係って?」もありました。チクチクしたり、映画を見たり、トークを聞いたり、朝から夕まで、ほどけては結ばれ、結ばれてはほどける、このイベントそのものがそんなリペア的な場となったような。よき時間でした。

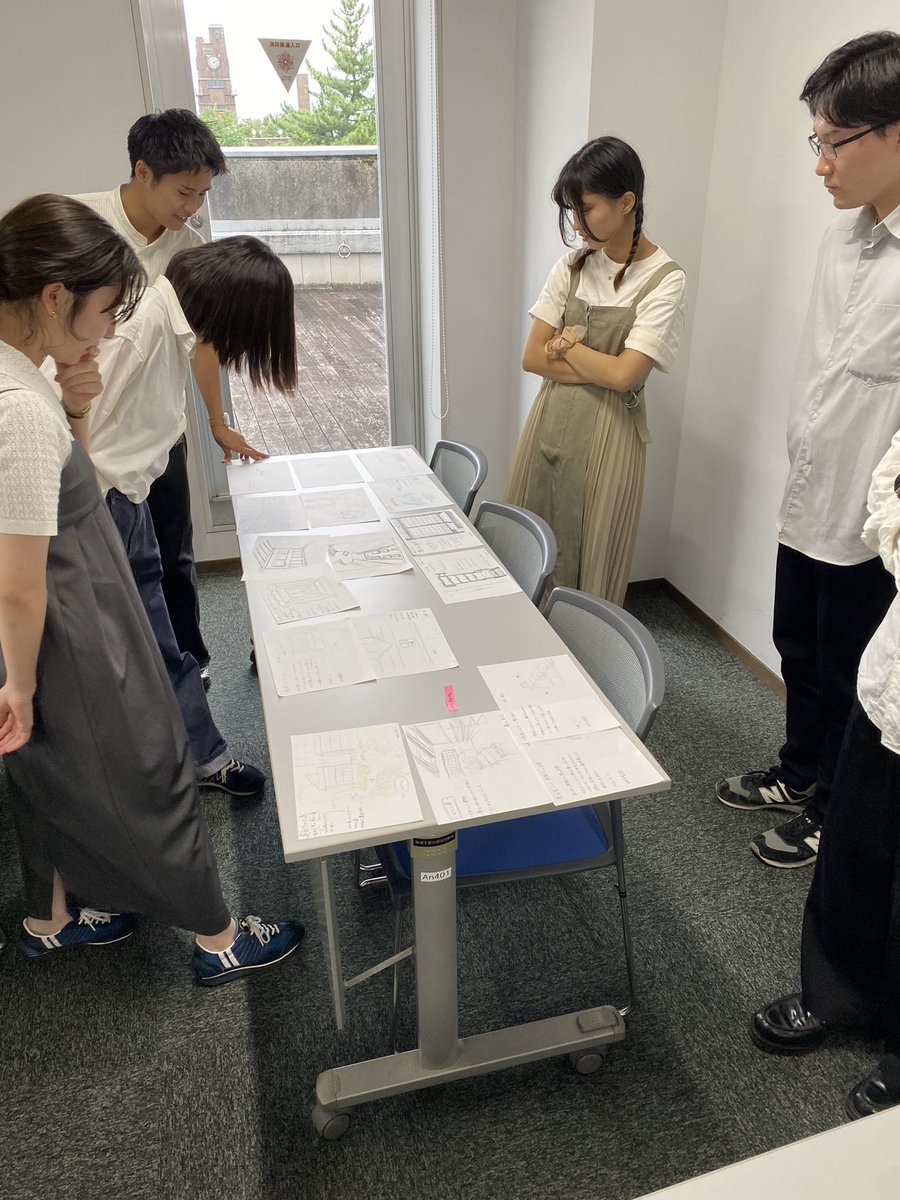

大学院「総合芸術特論」講義では、今年も駒場の日本民藝館&東大駒場キャンパスで現地実習をしました。民藝館の古屋真弓さん、東大の梶谷真司さんと林憲吾さんにお世話になりました。貴重な機会をほんとうにありがとうございました。 *民藝館内の写真は記録用に許可を得て撮影したものです

この間の他の授業も。 朝、近づくにつれ聞こえてきた、今夏はじめての蝉の鳴き声。だったせいか、あくまで授業の一環なのに、なんだか夏休み感があるというか、旅先の光景を見てるような、今期さいごの日本民家園・現地実習でした。 #明治大学理工学部総合文化ゼミナール

とご案内しそびれてたあいだに、今期の「ローカルスタンダードをデザインする|環境人文学Ⅰ」全14回終了。最終回は毎年恒例の服部滋樹くん。「ローカルスタンダード」ってコンセプトはもともと服部くんと一緒に考えたものでもあり、この講座の意義を再確認する機会にもなりました。

絶妙な間合でカモメ・ラボの今村謙人さんが手がけられる「屋台」のお話。今年も明治大学ローカルスタンダード講義の動画をフル公開しています。ぜひご視聴ください。 ■2025 LOCAL STANDARD 12 今村謙人|日本のまちで屋台が踊る youtu.be/FQH6cWfYe_A

この人間外の事物がその人の手に馴染むことで発生するインティマシーは、自分が世界に確かにかかわりうるという実感を、その使用者にもたらす(「庭の話」より) お気に入りの器で飲む珈琲がもたらしてくれる豊かさと癒しの時間、これが僕にとって大切だった理由が言語化された気がします