谷口研究室(北海道大学医学部 統合病理学教室)

@iPatho1

北大統合病理公式Twitterです。当教室は新しく生まれ変わりました。細胞が炎症を記憶するメカニズムやがん細胞自身が炎症を誘導するメカニズムなどを最新の研究手法を使って研究しています。専門は腎病理で北大病院の剖検を担当しています。一緒に楽しく研究する仲間を募集していますのでお気軽にご連絡ください。教室見学も大歓迎です。

本日2023年4月1日より当教室は分子病理学教室から統合病理学教室(Integrative Pathology:通称はiPatho)に名称を変更し、次の100年間に向けてスタートを切ります。 是非当教室で一緒に未来の病理学を切り拓いていきましょう!! 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

膵臓がんでのマクロピノサイトーシスの阻害が、代謝ストレス下のMEK-ERK依存性中間状態を経て、がん関連線維芽細胞(CAF)のmyCAFからiCAFへの変換を誘導し、微小環境を再構築し、免疫療法と化学療法への反応性を向上させることを示した論文がCancer Cell誌に発表されました。 cell.com/cancer-cell/fu…

北大農学院出身の作家 岩井圭也さんが執筆した北大を舞台にした小説『北極星をえがく』を7/25(金)から数量限定で無料配布します。表紙イラストを担当したのは、北大生命科学院出身の岩間翠さんです。北大札幌キャンパスや札幌市時計台、北海道旧本庁舎(赤レンガ庁舎)、全国の書店に並びます。

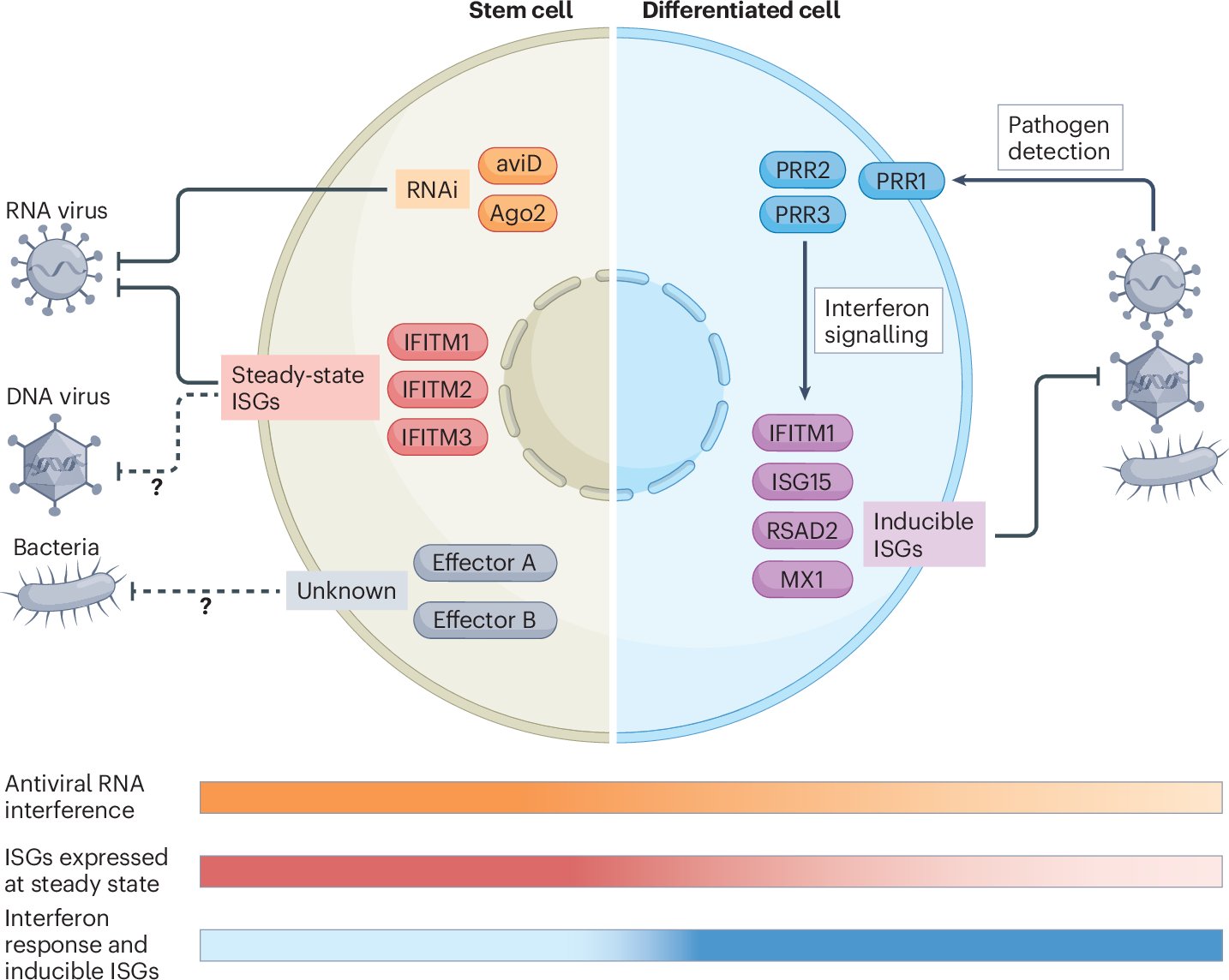

幹細胞を感染から守る内因的なメカニズムに焦点を当て、様々な組織部位における幹細胞集団が感染や損傷にどのように反応して組織の完全性を守るのか、炎症老化がこれらのプロセスに及ぼす影響についても議論した総説がNat Rev Immunol誌に発表されました。 nature.com/articles/s4157…

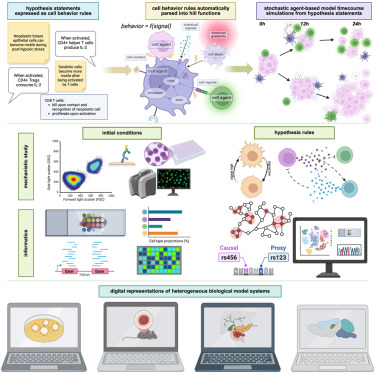

in silico 実験での新規仮説の創出と迅速な検証を可能にする、複雑な多細胞システムの数理モデルを人が理解しやすい「文章ベースの文法」で記述できる新しいフレームワークを開発し、がん微小環境や脳発生などを仮想細胞ラボで再現できたという論文がCell誌に発表されました。 cell.com/cell/fulltext/…

50年間にわたる13のヒト組織から516サンプルを採取し、包括的なプロテオーム解析と組織学的解析を行い、 アミロイド蓄積を伴うタンパク質恒常性の低下、非同期の老化時計、血管と全身の老化に寄与する循環型老化促進タンパク質を明らかにした論文がCell誌に発表されました。 cell.com/cell/abstract/…

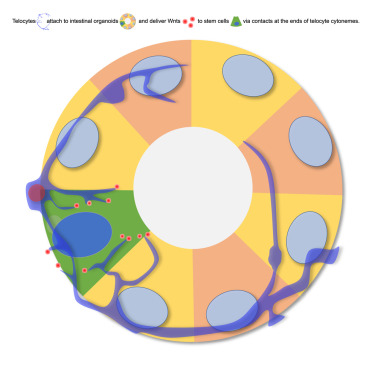

腸管において、必須の非拡散性Wntがテロサイトから腸管幹細胞へどのように輸送されるかは未だ解明されていません。テロサイトが神経シナプス様接触を介して、マウス腸管幹細胞へWntを直接送達していることを明らかにした論文がDev Cell誌に発表されました。 cell.com/developmental-…

マスト細胞が脳脊髄液の動態の制御や病原体の脳への侵入の抑制に重要であること、またマスト細胞が頭蓋骨骨髄から好中球を動員し、脳への移行を促進することで、脳卒中後の脳炎症を促進していることなど、脳のマスト細胞の重要性を示した2報の論文がCell誌に発表されました。 cell.com/cell/fulltext/…

RASと細胞シャペロンタンパク質であるシクロフィリンAとの間のタンパク質間相互作用を誘導するRAS阻害剤を用いて、KRAS G12Dを標的とする一連の化合物を開発したという論文がScience誌に発表されました。 science.org/doi/10.1126/sc…

PI3Kは、インスリンの代謝作用と成長因子の様々な作用を媒介する重要な酵素です。PI3Kα-RAS複合体を標的とする低分子化合物の開発に関する2報の論文がScience誌に報告され、糖尿病やがん治療への応用が期待されます。 science.org/doi/10.1126/sc…

発生と疾患における細胞運命決定の時空間ダイナミクスを解明することは、生物学における長年の課題です。in vivoにおける細胞状態と系統動態を高解像度に空間マッピングできるPEtracerを開発したという論文がScience誌に発表されました。 science.org/doi/10.1126/sc…

腸内細菌叢が抗腫瘍免疫を調節することで免疫療法の有効性を高めることが明らかにされています。Alistipes finegoldiiが固形腫瘍に対する免疫療法の有効性を増強することを示した論文がCancer Cell誌に発表されました。 cell.com/cancer-cell/ab…

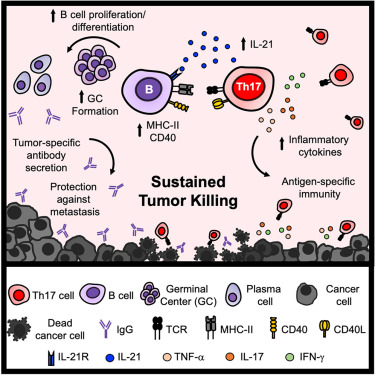

養子移入された腫瘍特異的Th17細胞が宿主B細胞と相互作用し、B細胞の増殖と分化を促進して、持続的な腫瘍免疫能を獲得していることを明らかにした論文がCancer Cell誌に報告されました。 cell.com/cancer-cell/fu…

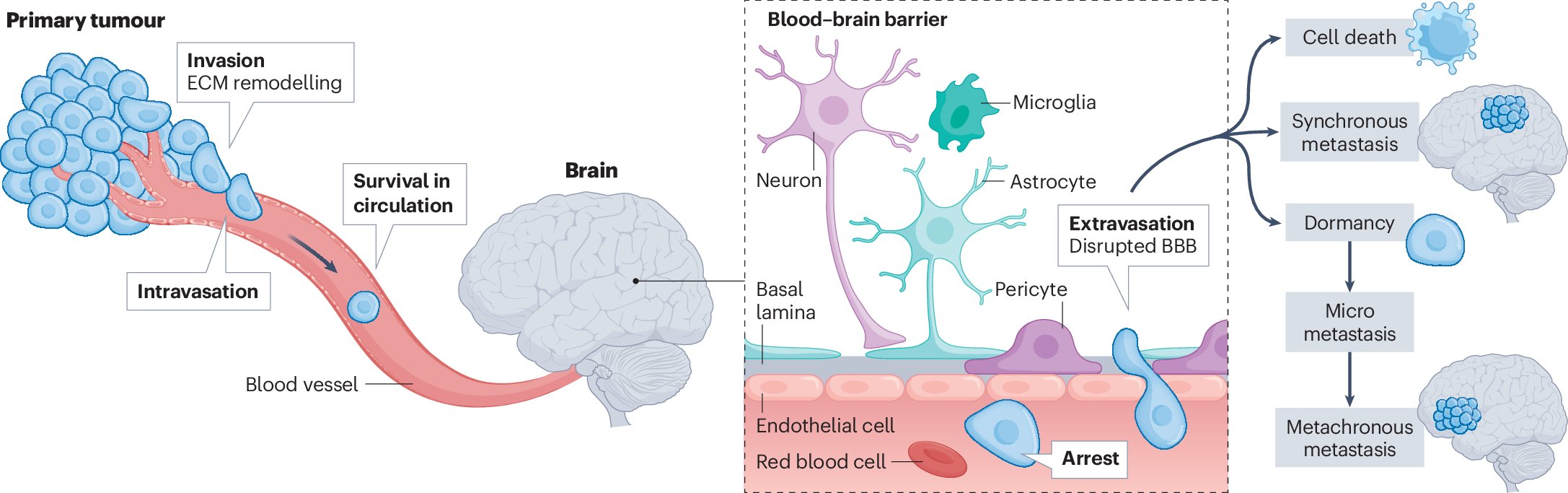

脳転移に関して、脳転移後の腫瘍細胞の代謝適応、がん細胞と脳常在細胞間の代謝クロストークを概説し、これらの適応を標的として脳転移患者の転帰を改善するための戦略について議論した総説がNat Rev Cancer誌に発表されました。 nature.com/articles/s4156…

天然に存在するT細胞受容体(TCR)は腫瘍抗原に対して最適な親和性を持たないことが多いのが問題です。腫瘍抗原をより正確に標的化するために、AIを用いて高特異性pMHC結合「人工TCR」を設計してこの限界を克服したという3報の論文がScience誌に報告されました。 science.org/doi/10.1126/sc…

細菌免疫タンパク質に類似する真核生物タンパク質を探索して同定された新たなタンパク質ファミリーSIRimsの一つであるSIRalが、TLR経路を介して炎症を活性化し、哺乳類の自然免疫において重要な役割を果たすことを示した論文がScience誌に発表されました。 science.org/doi/10.1126/sc…

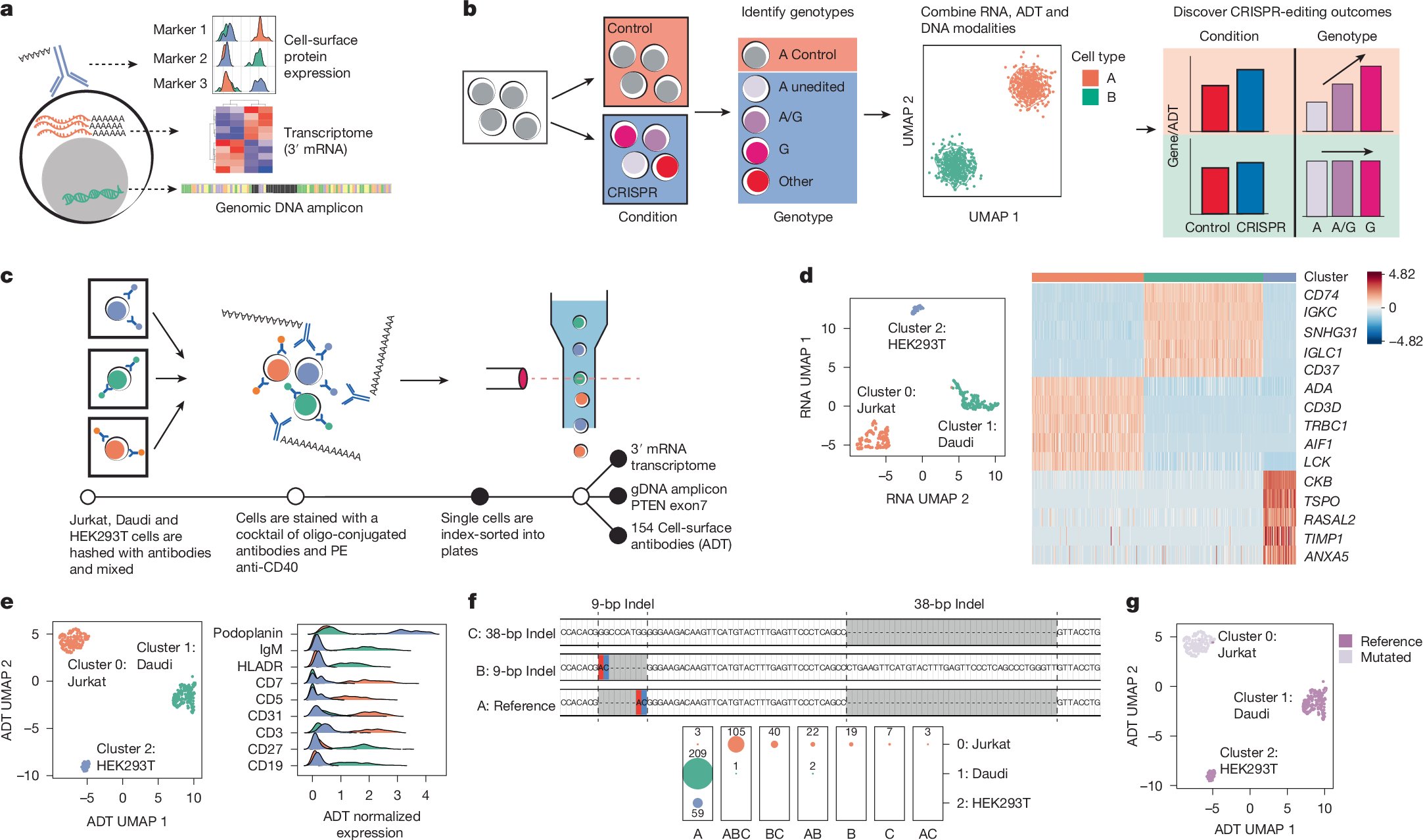

マルチオミクスシングルセルRNAシーケンシングとCRISPR編集の直接的なジェノタイピングを用いて、遺伝子変異が細胞の状態と機能に及ぼす機能的影響をテストできるCRAFTseqというプレートベースのアッセイを開発したという論文がNature誌に発表されました。 nature.com/articles/s4158…

マウスにおいて、微生物成分であるフラジェリンがTLR5を介して大腸のニューロポッド細胞を活性化し、脳に信号を送り摂食を抑制するという腸脳感覚経路を明らかにした論文がNature誌に発表されました。宿主が常在微生物からの分子パターンに応じて行動を調整しているようです。 nature.com/articles/s4158…

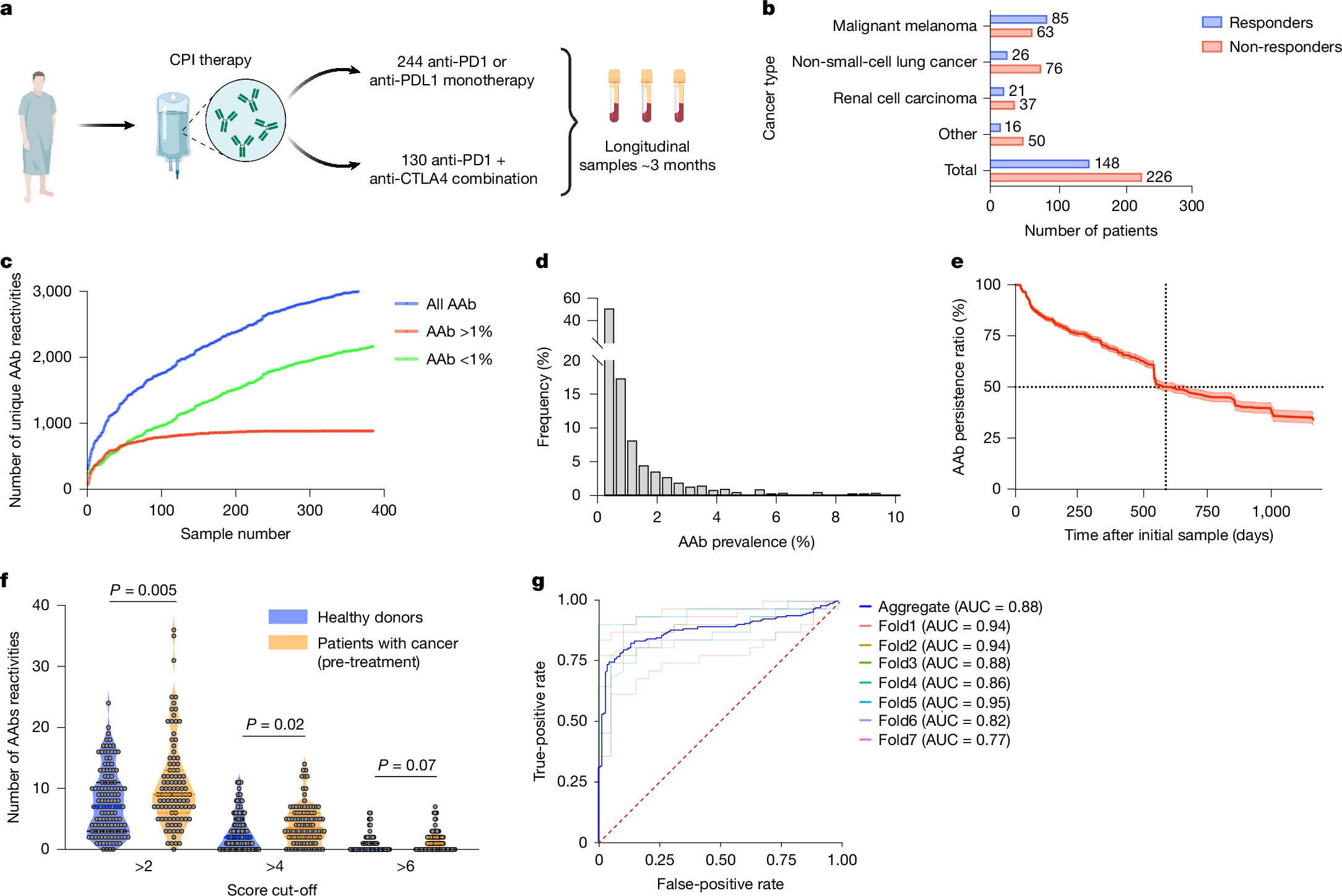

がんに対する免疫チェックポイント阻害薬での抗体を介した液性免疫の効果は未解明です。迅速細胞外抗体プロファイリングにより、がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の有効性における自己抗体(IL-6, I型IFNなど)の寄与を明らかにした論文がNature誌に発表されました。 nature.com/articles/s4158…

がん関連線維芽細胞(CAF)を標的としたがん治療法はありません。NNMT阻害剤がCAFによる骨髄由来免疫抑制細胞の動員を抑制し、CD8+T細胞を活性化することで、免疫チェックポイント阻害薬の効果を高め、腫瘍量と転移を減少させることを示した論文がNature誌に発表されました。 nature.com/articles/s4158…

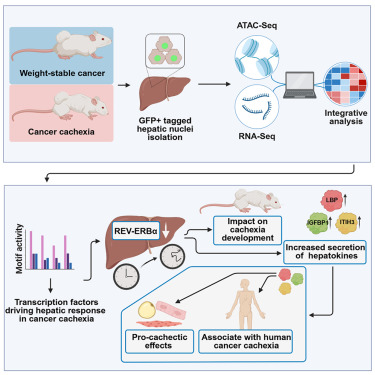

がん悪液質では、腫瘍が全身的な代謝異常を引き起こし、患者の死亡率の上昇につながります。がん誘発性の肝臓変化が分泌因子を介して身体の消耗を促進し、概日リズム調節因子とヘパトカインががん悪液質の重要な一因となっていることを示した論文がCell誌に発表されました。 cell.com/cell/fulltext/…