駅の目録屋

@eki_no_mokuroku

この度は「駅の目録屋」へお立ち寄り頂きありがとうございます。 訪れた駅の写真にその地域に纏わるエピソードを添えて1日1駅「駅の目録」を綴っています。 ★写真の撮影年は各ポストの冒頭に記載。 ★フォローして頂いても相互フォローには対応しません。 ★引用RPはご遠慮下さい。 ★胡散臭いフォロワーは見つけ次第ブロックします。

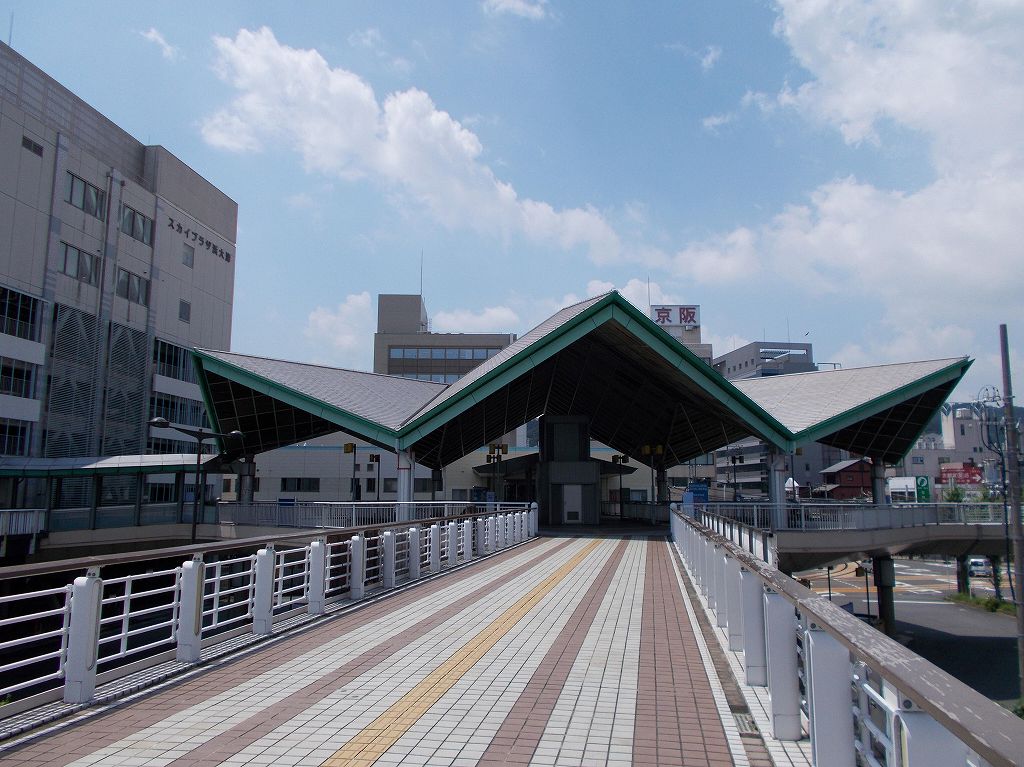

2019年、びわ湖浜大津駅(滋賀県) #京阪電気鉄道 /石山坂本線/京津線 1913年開業、2018年より現駅名の地上駅。駅の湖側にある大津城跡は豊臣秀吉の築城で、関ヶ原の戦で東軍・京極高次が関ヶ原に向かう西軍・毛利元康の大軍を食い止め時間を稼いで東軍を勝利に導いた「大津籠城」で知られています。

2024年、北山駅(京都府) #京都市交通局 /烏丸線 1990年開業の地下駅。徒歩すぐの京都府立植物園は1924年開園で日本最古の公立総合植物園。総面積約24haの敷地に、春は桜やチューリップ、夏は紫陽花や花菖蒲、睡蓮、秋は秋桜、冬は山茶花や梅など、約1万2千種類の植物が植栽展示され園内を彩ります。

2019年、住吉鳥居前停留場(大阪府) #阪堺電気軌道 /阪堺線 1911年開業。住吉大社の御田植神事(国重要無形民俗文化財・6月)は日本三大御田植祭の一つ。神前の早苗を御田へ植える間、御田中央の舞台では神楽女の「八乙女舞」が披露され、風流武者行事や地元の子供達の「田植踊」などが奉納されます。

2023年、新神戸駅(兵庫県) #JR西日本 /山陽新幹線 1972年開業、2面2線の高架駅。ドイツ人貿易商・トーマス氏の自宅として1909年頃に建てられ、尖塔の上の風見鶏がシンボルの「風見鶏の館」へは徒歩15分。この地区の異人館では煉瓦の外壁を持つ唯一の建物で、国の重要文化財に指定されています。

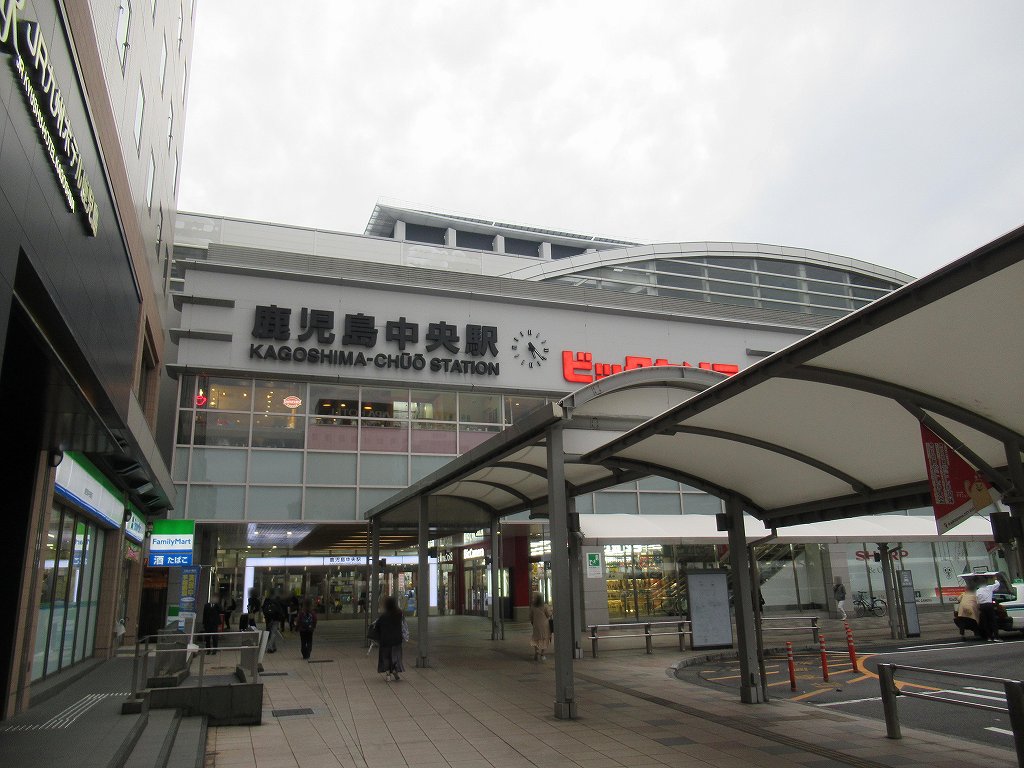

2023年、鹿児島中央駅(鹿児島県) #JR九州 /鹿児島本線/指宿枕崎線/九州新幹線 1913年開業、1927年に西鹿児島駅へ改称、2004年より現駅名。鹿児島は8世紀に国府が置かれ律令国家に組み入れられた後、14世紀に島津氏が拠点を置いた頃から発展し、江戸時代には薩摩藩90万石の城下町として栄えました。

2018年、朝倉駅(高知県) #JR四国 /土讃線 1924年開業の地上駅。徒歩25分の朝倉城跡は戦国時代、土佐国の覇権を争っていた本山茂宗が土佐中央部へ勢力を拡大するため築いた平山城で、約30年後に長宗我部氏に攻められ落城。現在も巨大な竪堀や横堀の遺構が残り、主郭部は公園として整備されています。

1995年、川跡駅(島根県) #一畑電気鉄道 /北松江線/大社線 1930年開業、2面4線の地上駅。徒歩60分の鳶ヶ巣城跡は1509年に宍道久慶が鳶ヶ巣山に築いた山城で、1562年に毛利元就が尼子氏攻略の拠点として改築。現在は登山道が整備され、頂上から出雲平野が一望できるハイキングコースとなっています。

2024年、近江舞子駅(滋賀県) #JR西日本 /湖西線 1974年開業、2面4線の高架駅。徒歩7分の近江舞子内湖は1662年の大地震により琵琶湖の湖岸線が水没してできた内湖。周辺の雄松崎一帯は琵琶湖八景の一つ「涼風・雄松崎の白汀」に選ばれた景勝地であり、日本の白砂青松百選にも選ばれています。

2023年、永平寺口駅(福井県) #えちぜん鉄道 /勝山永平寺線 1914年開業、第3セクター化した2003年より現駅名の地上駅。1244年に道元が創建した曹洞宗大本山道場・永平寺へはバスで25分。三方を山に囲まれ樹齢約700年の老杉が聳える深山幽谷の境内に、七堂伽藍を中心に大小70余棟の建物が並びます。

2022年、大麻生駅(埼玉県) #秩父鉄道 /秩父本線 1901年開業、1面2線の地上駅。各地から秩父へ通じる秩父往還のうち中山道から分かれる「ちちぶ道」が通っていた大麻生は、江戸時代には秩父札所巡礼や秩父神社などへの参拝、絹の交易等で賑わい、要所には当時の道標や庚申塔などが残っています。

【番外編】2025年、由良川橋梁(京都府) #京都丹後鉄道 /宮津線 日本海に面した由良川河口に架かる由良川橋梁は、明石海峡大橋やレインボーブリッジなどを建設した横河ブリッジの前身・横河橋梁製作所が1923年に竣工した橋長551m、橋脚23基の上路プレートガーダー橋で、土木遺産に認定されています。

2021年、高浜駅(茨城県) #JR東日本 /常磐線 1895年開業、2面3線の地上駅。徒歩15分の舟塚山古墳は全長186mの前方後円墳で茨城県最大、東日本でも2番目の大きさを誇る巨大な古墳。出土した円筒埴輪や墳形などから5世紀後半の築造とされ、ヤマト王権とも関係した大豪族の墳墓と推測されています。

2021年、土師ノ里駅(大阪府) #近畿日本鉄道 /南大阪線 1924年開業、2面2線の掘割駅。駅名由来の古代豪族・土師氏は古墳に副葬する埴輪を作っていた氏族。駅南側の土師の里遺跡からは、住居跡、墓跡、埴輪を焼いた窯跡、氏寺跡など、生活や生産、祭祀に関わる遺構や遺物が見つかっているそうです。