直翅目紹介bot

@chokushi_bot

手動で不定期に直翅目昆虫を紹介します。3回に1回幼虫です。日本直翅類学会のバッタ・コオロギ・キリギリス生態図鑑やバッタハンドブックを引用していますが、中の人の主観も時々あります。 皆様が少しでも直翅目に興味を持って頂ければ幸いです。画質が良くないのはお許しを。現在成虫130種程度あります。フォローお待ちしてます。

ちわす中の人です。 バッタ、キリギリス、コオロギの大まかな見分け方を固定に置いときます。 バッタ類:体は左右に平たく、触覚は短い。 キリギリス類:体は左右に平たく、触覚は長い。ツユムシとかもここに入る。 コオロギ類:体は上下に平たく、触覚は長い。マツムシとかヒバリモドキもここに入る。

【コバネヒメギス】 翅の短いヒメギスの仲間で、ヒメギスよりも乾燥した草地を好みます。夏に成虫が見られ、チリ・・・チリと鳴きます。ヒメギス同様雑食性です。 ごく稀に長翅型が現れるらしいので、ヒメギスと区別するには腹部下側が黄褐色〜黄緑色なのを確認するのが確実です。(1枚目オス、2枚目雌)

【ハネナシコロギス】 黄褐色と黒を基調とした体色で、体長が13〜18mm程度のコロギスの仲間ですが、色彩変異は大きめです。成虫でも翅は全く無く、体色や大きさから本種幼虫やコバネコロギスと区別します。 樹上性で、夜に活動し他の虫を食べます。本州では幼虫越冬で、初夏に成虫が現れます。

【ヤマクダマキモドキ(中齢幼虫)】 幼虫の出現期は5〜8月頃で、サトクダマキモドキより山地性の傾向がありますが、平地でも見られることがあります。 中齢ではサトクダマキ共々背中黒点が見られるのが特徴で、他のツユムシ類幼虫との識別点になります。本種はサトよりも頭部が黄色っぽく眼が水色です。

【ツマグロバッタ】 丈の高く湿っぽい草地を好むバッタで、オスは黄色でメスは枯草色〜黒色です。7月頃から成虫が見られ始め、夏が一番個体数は多いです。翅端が黒くなっているのが名前の由来ですが、薄くてほとんど目立たない個体もいます。 (1枚目オス、2枚目枯草色メス、3枚目黒色メス)

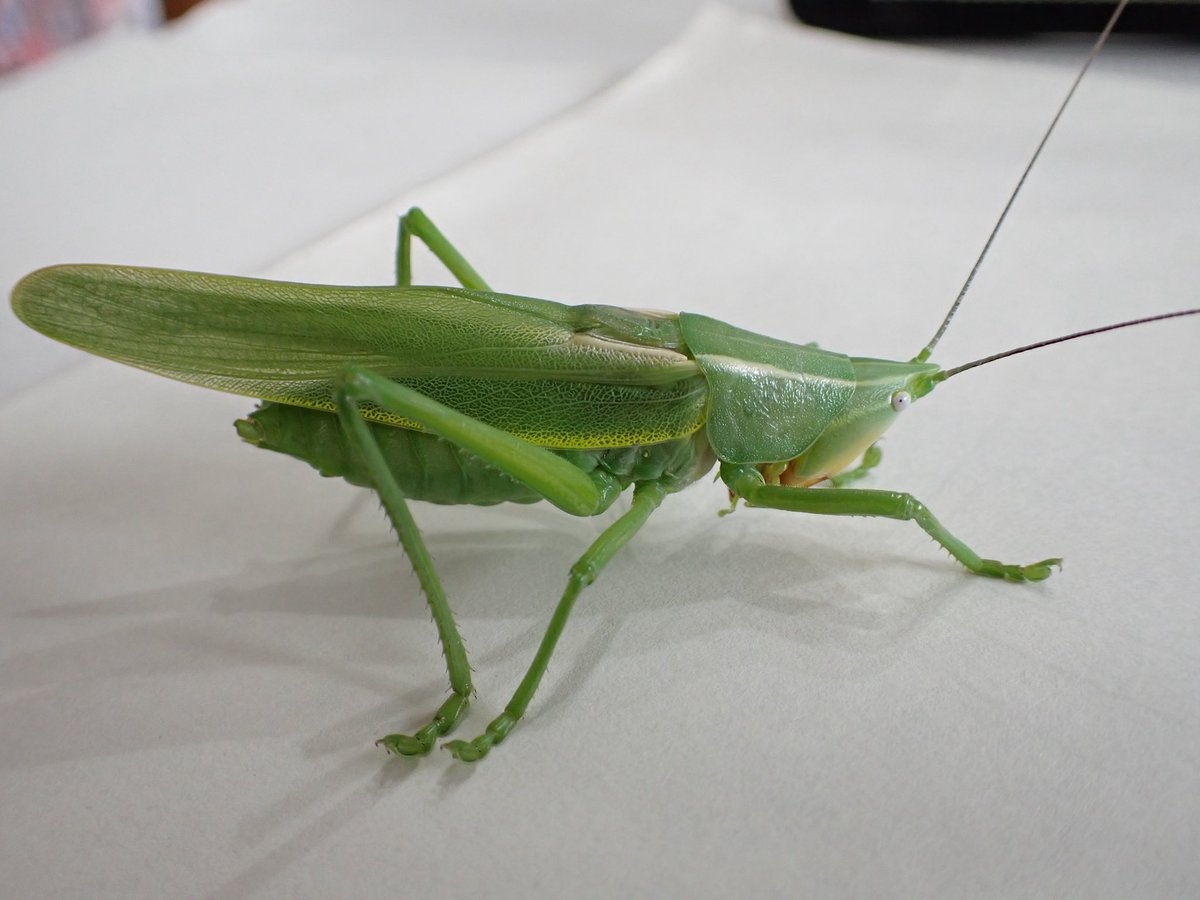

【カヤキリ】 三角顔のキリギリスの仲間で、65mm程度と非常に大きいのが特徴です。 ススキなど草丈の高いイネ科草原に棲み、真夏にジーーーとでっかい声で鳴きます。移動性が低い上にイネ科植物を餌としても産卵場所としても利用しており、管理された草原に強く依存しているため、数を減らしています。

【クマコオロギ(幼虫)】 5〜7月に幼虫が現れます。全ての齢で濃い茶色〜黒色で、他のコオロギ類の幼虫が色が濃いです。また頭部にツヤがあるのも特徴です。 もともと数の多い種ではなく、終齢でも1cm程しかないため、野外で見つけるのはやや大変かもしれません。(左から順に弱齢、中齢、終齢)

【タイワンエンマコオロギ】 エンマコオロギ属の一種で、三重県以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布しますが徐々に北上していると考えられています。 エンマコオロギより目の上にある白紋が太く、鳴き方もフィリフィリと速いです。外見での区別は難しく、分布の被っている本土では注意が必要です。

【イナゴモドキ】 イナゴに似た姿をしていますが、本種にはイナゴ類の特徴である前脚の付け根にある突起が存在せず、トノサマバッタ亜科に属します。 体色はオスは黄〜褐色、メスは褐色〜緑色です。 山間部の草原に棲み、局所的で珍しいバッタです。イネ科、カヤツリグサ科の植物を好んで食べます。

【クルマバッタモドキ(幼虫)】 5〜8月に成虫同様の環境で見られます。緑色や黒色もいますが、褐色が多いです。 前胸背板上縁はクルマバッタほど丸くなく、トノサマバッタに見られる真ん中の凹みはありません。また前胸背板にあるX型の筋が特徴ですが偶に消失します。(1:褐色、2:緑色、3:緑色X模様消失)

【ウスイロササキリ】 水田の畦道など湿っぽい草地に棲むササキリの仲間です。 ホシササキリと生息環境も見た目も似ていますが、本種は翅の色が薄く斑点もありません。日中にツルルル…と鳴きます。 雑食性ですが草食寄りでイネ科植物の葉や穂を好んで食べます。西日本では夏と秋の2回成虫が現れます。

【シバスズ】 ヒバリモドキと呼ばれる小型のコオロギの仲間です。草丈の低く明るい草原に棲み、都市公園の芝生などでも普通に見られます。体長は6mm程と小さいのに反して大きめの声でジーーと長く伸ばして鳴きます。よく似たヤチスズとは後脚のトゲの数で識別し、本種は3本、ヤチスズは4本です。

【ササキリ(幼虫)】 5〜8月頃に林縁のササの上などで見つかります。 1齢の頃から頭部は橙色、体は黒色と成虫とは全然違う派手な体色をしています。成虫が近づくと頭部が緑っぽくなる個体もいます。 初見では分かりにくいですが、類似種はいないので分かってしまえば同定は容易な方に入ります。

【ナキイナゴ】 山間部のイネ科の草丈の高い群落に棲み、また食物とします。6〜9月に成虫が多いです。 分類としてはイナゴよりヒナバッタに近く、昼間にシャカシャカと鳴きます。土ではなく枯れたイネ科植物の根元に産卵します。 北海道には後肢の膝が黒いヒザグロナキイナゴという種もいます。

【コイナゴ】 南西諸島に分布する体長2〜3cmのイナゴです。 林縁の乾いた草地に棲み、比較的個体数は多いです。翅は通常長く、やや眼が大きいです。同所で見られるタイワンハネナガイナゴとは、より側面の黒帯が明瞭なことで区別することが可能です。

【ヒメクダマキモドキ(幼虫)】 全ての形態において背中に特徴的な白い線が見られ、他のクダマキモドキ類との区別点になります。 成虫同様に主に樹上で生活します。都市部の公園などでもそれなりの数が生息しているようです。木の葉上でじっとしていることが多く、注意して探さないと見つけにくいです。

【ヤブキリ】 大型のキリギリスの仲間で幼虫は草地で花粉や他の昆虫などを食べていますが成虫は夜行性で樹上に棲み、セミなど他の昆虫をよく食べます。6〜8月頃活発にシリリリと長めに鳴きます。 国内のヤブキリ属は鳴き声などの形態で十数種に分かれており、これらの分類は混沌を極めています。

【ナツノツヅレサセコオロギ】 本土では5〜7月、南西諸島では周年成虫が出現します。ツヅレサセコオロギと生態も姿も酷似していますが、本土での出現期は被らず、南西諸島にはツヅレサセコオロギは分布していないので、基本区別に困ることはありません。 本土では数が少なく、やや珍しいです。

【クルマバッタ(幼虫)】 春〜夏に成虫同様の環境で見られます。 トノサマバッタより前胸背板上縁(頭の後ろの筋)が丸みを帯びており、あちらのような凹みはありません。 クルマバッタモドキの幼虫とは前胸背板上縁の盛り上がりが大きい点等で区別します。 (1: 1齢、2:中齢褐色、3:中齢緑色、4:終齢褐色)

【アマミヘリグロツユムシ】 ヘリグロツユムシの近縁種で、奄美大島、徳之島、沖永良部島に分布します。照葉樹上に棲み、初夏に成虫が出ます。オスはシュルルルと鳴きます。 他の近縁種としてオキナワヘリグロツユムシ、ヤエヤマヘリグロツユムシ(石垣島の基亜種、西表亜種、与那国亜種)がいます。

【クロツヤコオロギ】 暖地性のコオロギで、茨城県以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布します。名前の通り黒くて艶のある体が特徴的です。 湿った草地で土に丸い穴を掘って生活しており、チリチリチリと夜に鳴きます。 本州では幼虫越冬し、6月頃に成虫が出現することが知られています。