大谷かおる@人文社会科学

@TucR6j

学び続ける人を応援する書評家。院卒(人文社会科学)後、人文知を広めるため読んだ本を紹介する活動を始める。無言フォロー失礼します。

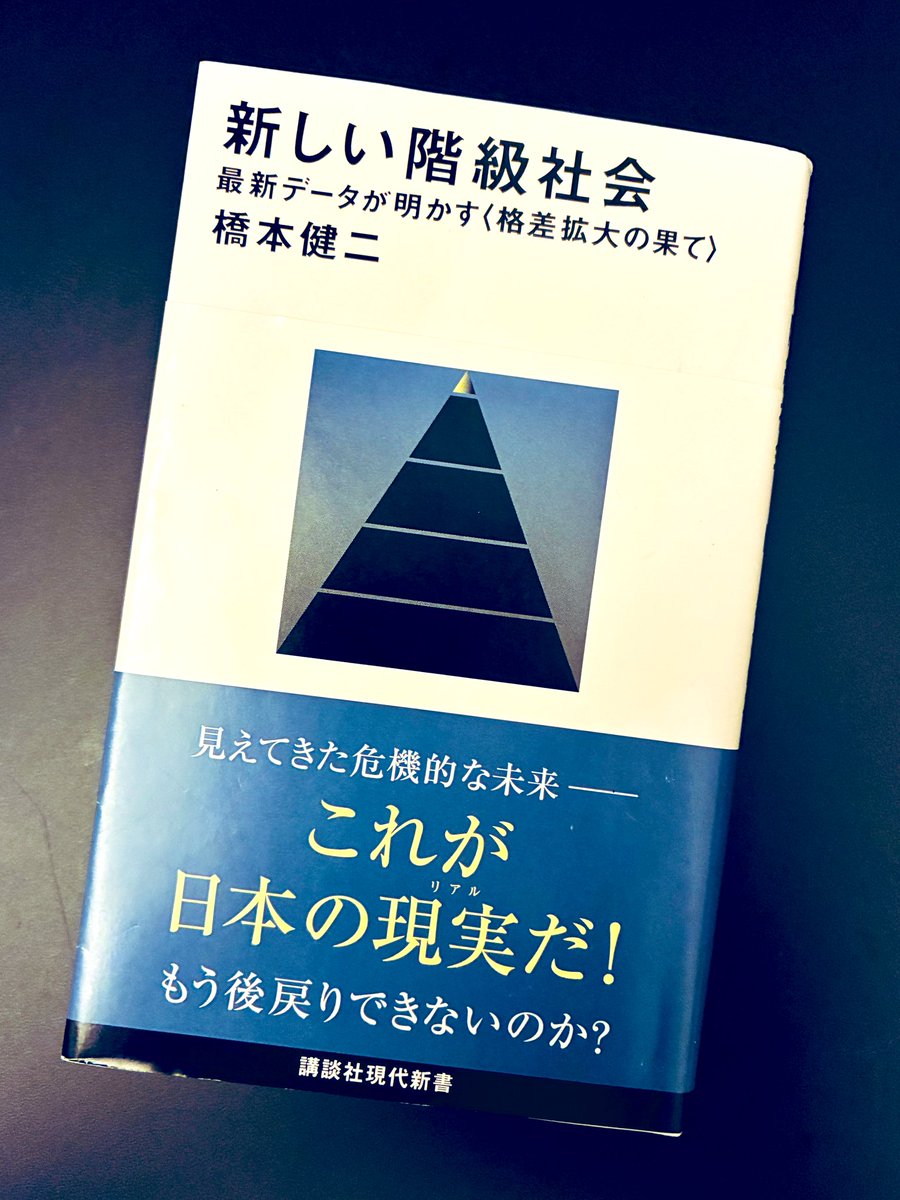

橋本健二『新しい階級社会』講談社現代新書。 これは今年の新書大賞をとるのでは?? 資本家階級に多い排外主義的な「新自由主義右翼」の有権者が新興の参政党などに流れることで、今後の自民党は彼らを切り離して「伝統保守」の立場を取るのではとの予測は、今の政治状況を予言しており興味深い。

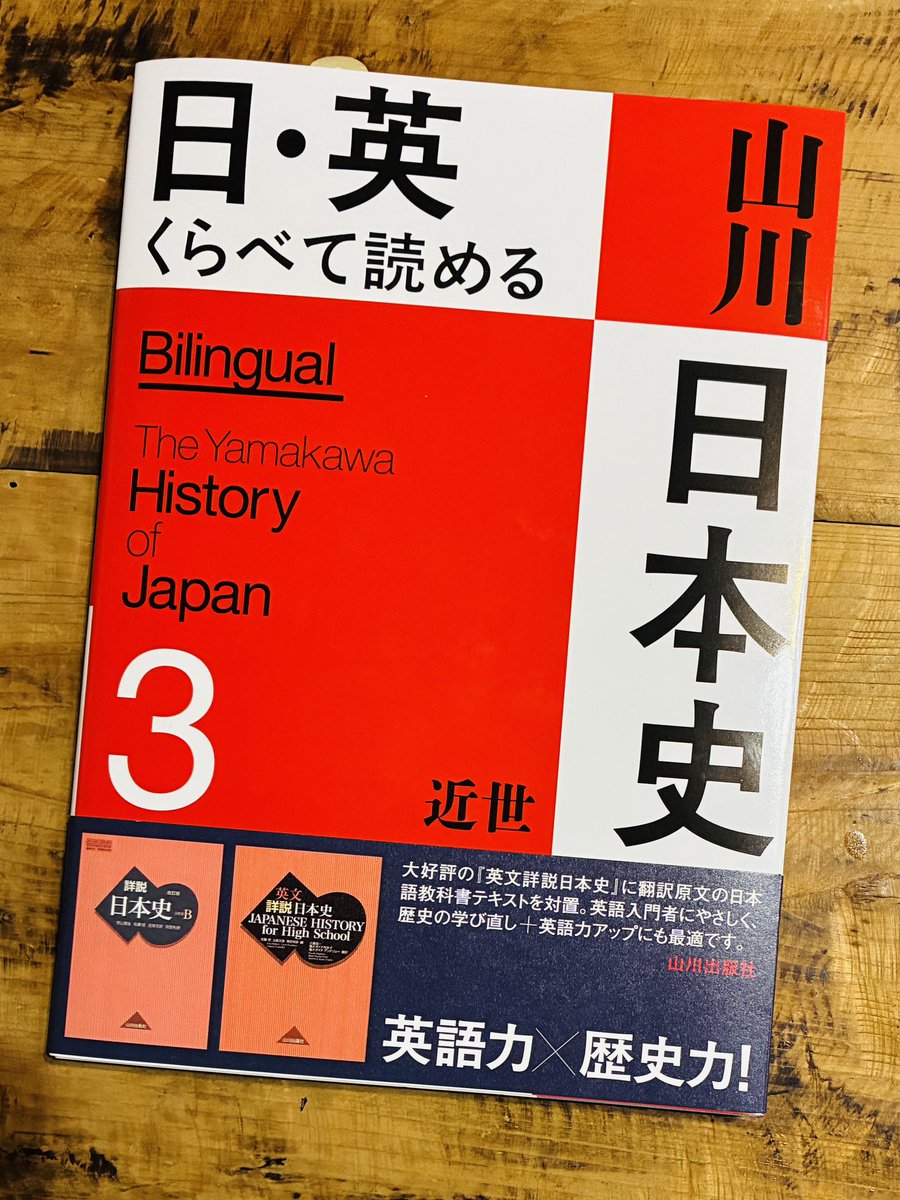

『日・英 くらべて読める 山川日本史』山川出版社。 話題の一冊を早速購入。高校日本史で最も有名な山川の教科書の原文と英文を見開きで配置。 日本史の教科書自体が懐かしく学び直しとして面白いし、英語表現の学習にもなる。 大河ドラマ「べらぼう」で注目の蔦屋重三郎の耕書堂もバッチリ記載。

ついに初めての単著『世界は新書でできている』が完成しました。是非お読み下さい(発売日は未定)。 #わたしの現代新書 #現代新書60周年キャンペーン 60th.gendai-shinsho.jp/maker/books/d0…

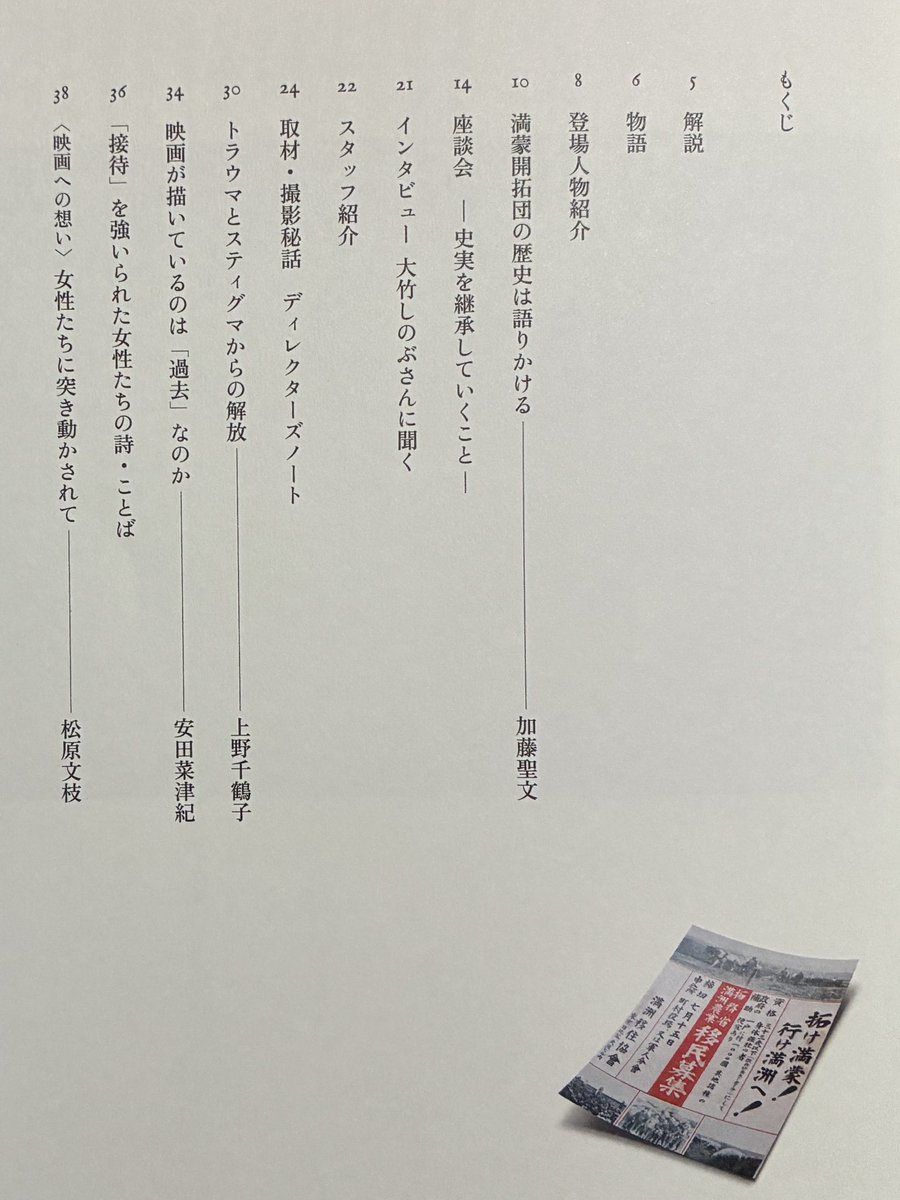

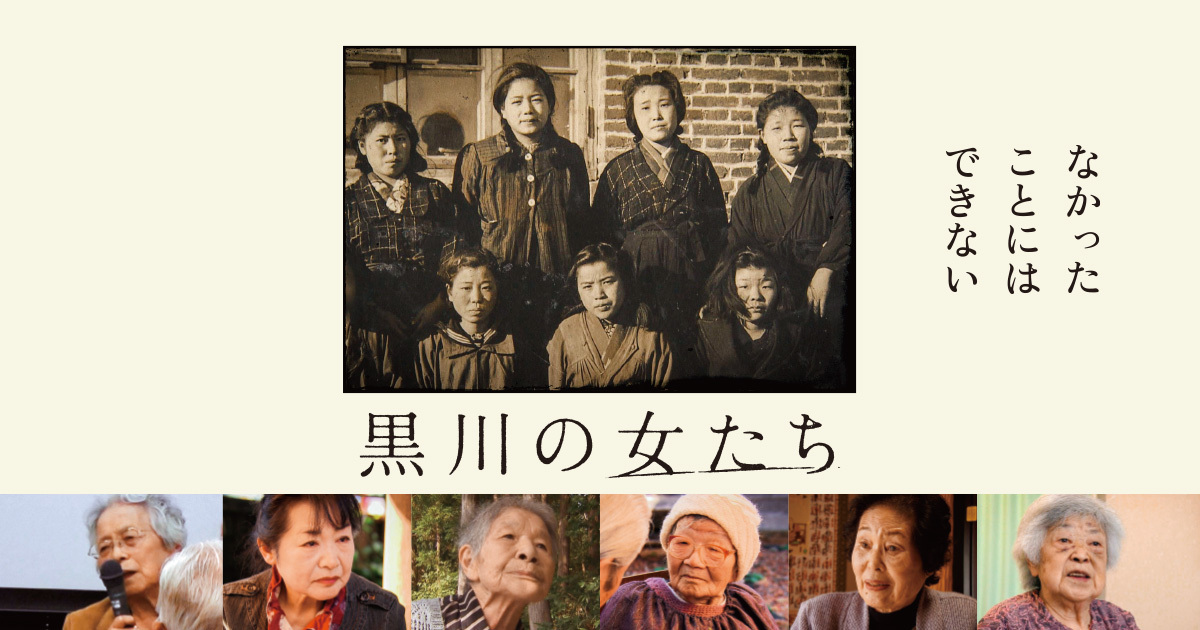

映画『黒川の女たち』(監督 松原文枝) 1945年、関東軍敗走の満洲で待ち受けた黒川開拓団の壮絶な運命。 上野千鶴子さんは性暴力被害について、女性が圧倒的に被害者にも関わらず名乗り出ることが極めて難しい抑圧の強さを指摘。 私たちの史実と向き合い継承する点で、この映画の意義は大きい。

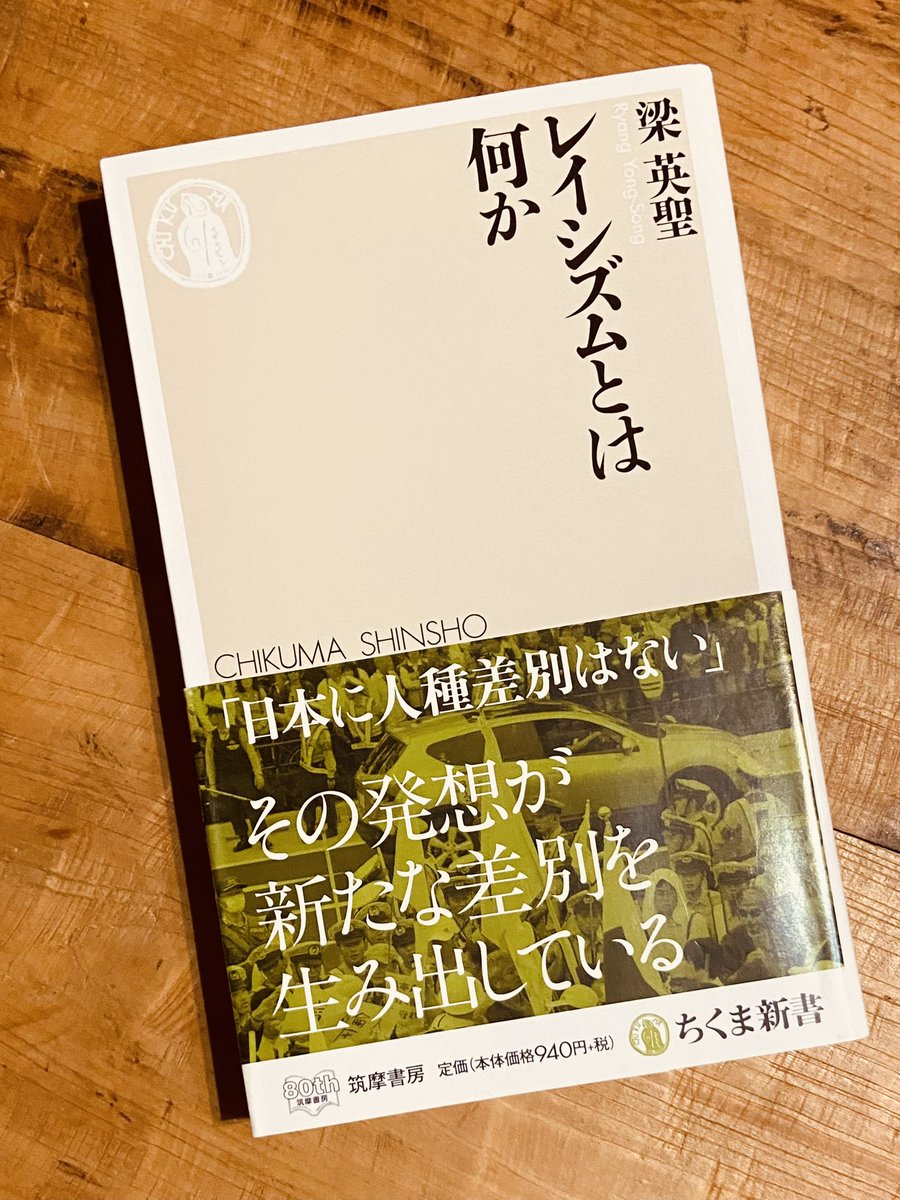

梁英聖『レイシズムとは何か』ちくま新書。 外国人差別問題が注目されている。こんな時こそ、新書を読んで自分の思考の枠組みを問い直したい。 レイシズムは最悪の場合ジェノサイドに発展する。 「差別の自由」はなく、「駄目なものは駄目」だと、社会が明確に反差別の姿勢を示すことが重要。

髙杉洋平『帝国陸軍』中公新書。 圧倒的な影響力で国を動かした陸軍のイメージに反して、平和主義が高まった大正デモクラシー時代には悲惨な「軍人蔑視の時代」となった。しかし満洲事変をきっかけにアンチ・ミリタリズムは吹き飛んだ。 筆者のいう「国民の平和主義の底の浅さ」から学ぶことは多い。

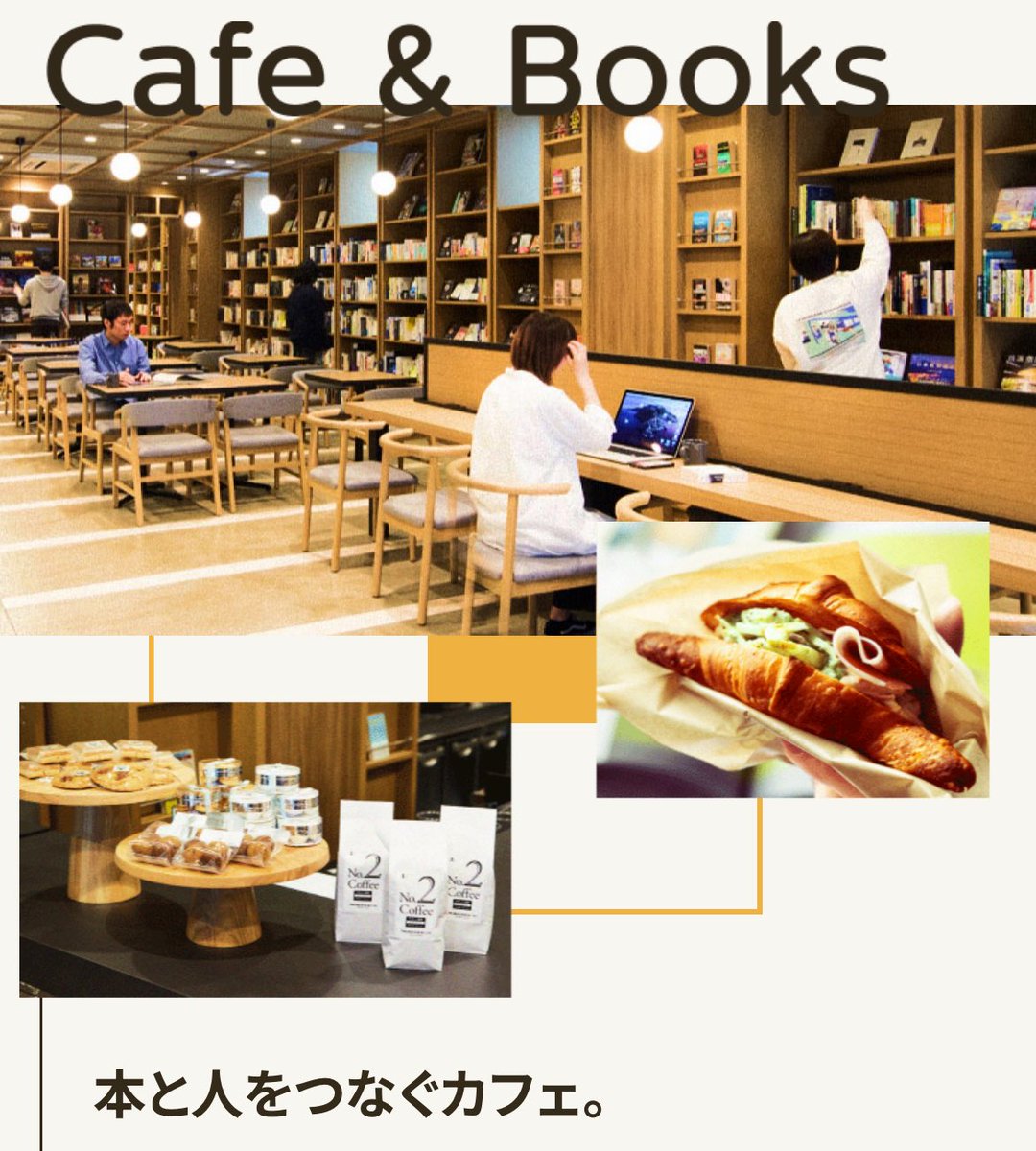

「本の世界を旅するホテル」 先日初めて宿泊した読書好きの聖地、ランプライトブックスホテルは超オススメ!! 24時間営業の本屋&カフェ併設のホテルで、本屋にある本は部屋に持ち帰り可能。 宿泊する部屋もゆっくりと落ち着いて読書ができる空間に。 夜通し本の世界に没頭できます! #読書垢

重低音のジュンク堂 を忘れてました。 #読書垢 #本が好き #積読 #レビュー #本屋 #学術書 #院試 #人文科学 #社会科学

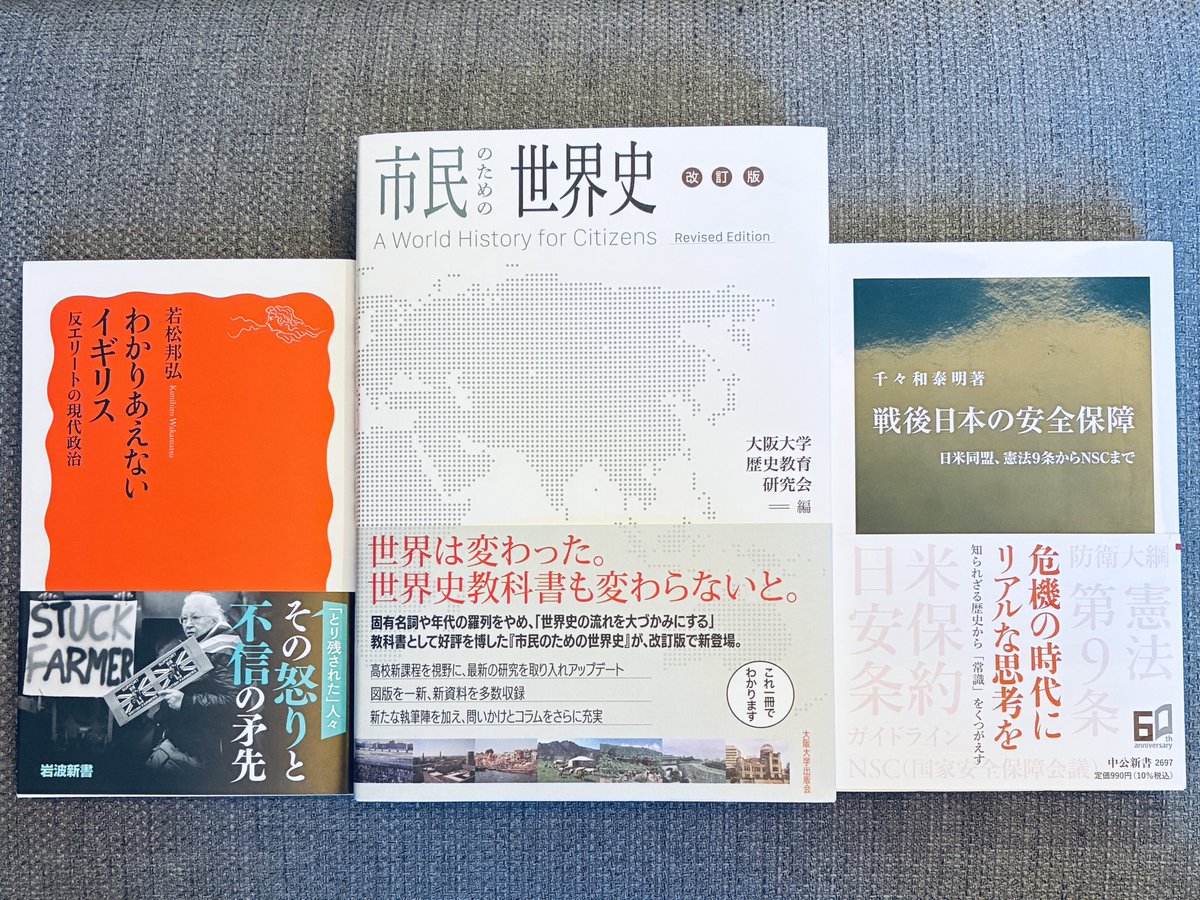

地方田舎暮らしの書店難民が、都市部へ来た時のあるある 散財の三省堂 禁断の紀伊国屋 垂涎の丸善 #読書垢 #本が好き #積読 #レビュー #本屋 #地方移住 #自給自足 #自然 #岩波新書 #中公新書 #歴史学 #教養 #院試 #新書 #安全保障

地方田舎暮らしの書店難民が、都市部へ来た時のあるある 散財の三省堂 禁断の紀伊国屋 垂涎の丸善 #読書垢 #本が好き #積読 #レビュー #本屋 #地方移住 #自給自足 #自然 #岩波新書 #中公新書 #歴史学 #教養 #院試 #新書 #安全保障

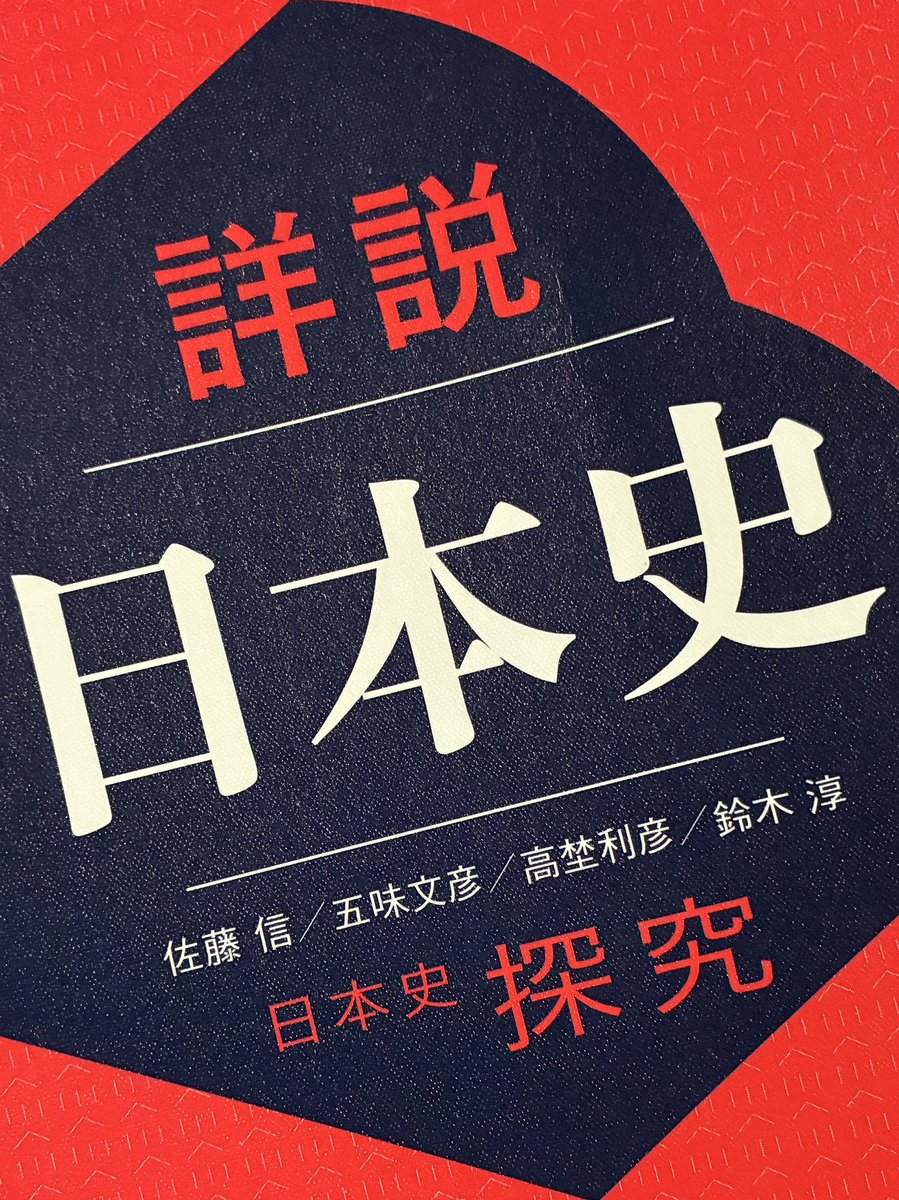

久しぶりに高校日本史の教科書(日本史探究)を読んだ。 驚いたことは、余りにも「世界史」との内容に距離がある点(教科書の記述自体は素晴らしい)。 原始古代から現代まで、世界各地域の人々の多様な歴史の繋がりの中に「日本史」を位置づけ、トータルに「歴史」を学ぶ科目は出来ないのだろうか?

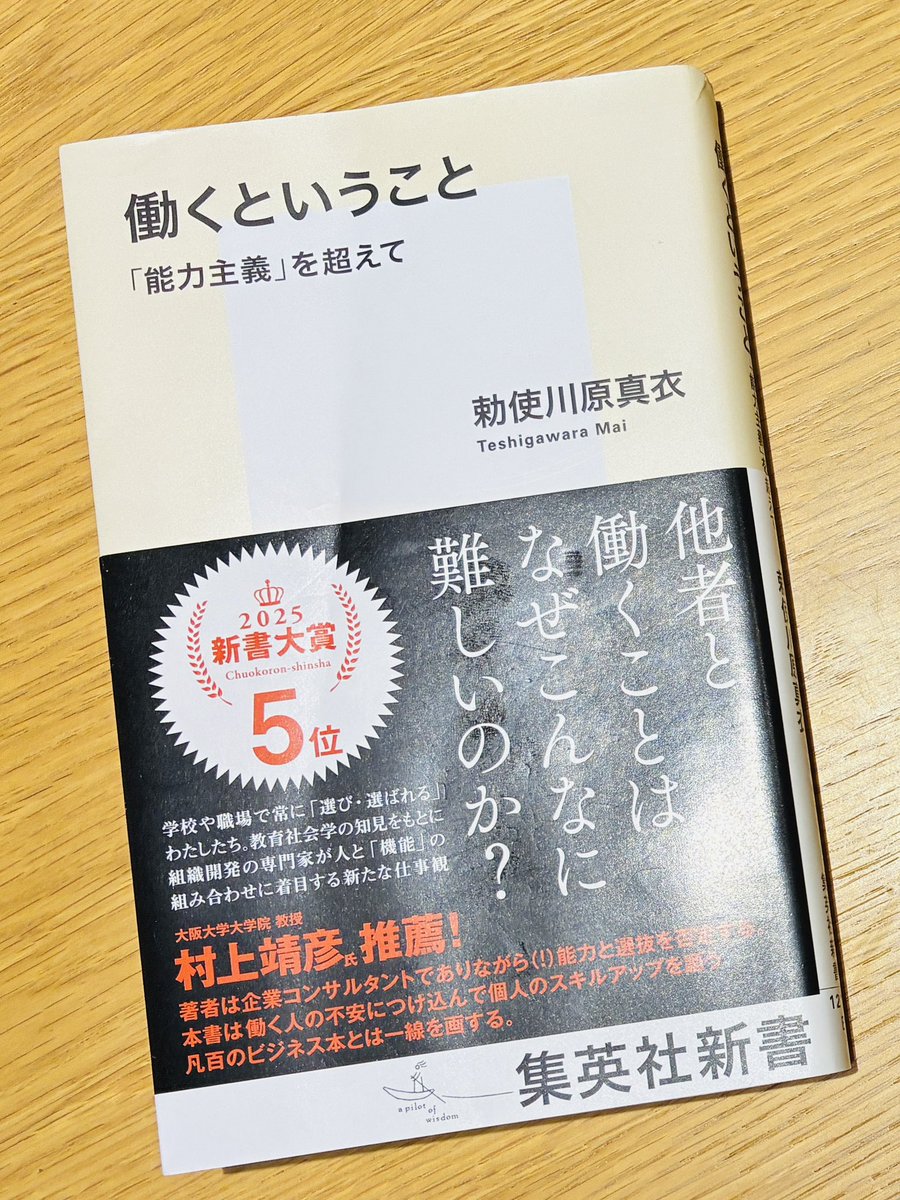

勅使川原真衣『働くというこた 「能力主義」を超えて』集英社新書。 「生きる力」など、抽象的で測定不能な個人の「能力」によって人を選別し待遇を決めることが当然とする能力主義に支配されている社会。 しかし人は、自分一人で仕事はおろか生きることさえも出来ないことを忘れてはならなない。

『黒川の女たち』(監督 松原文枝) 国策で岐阜県から満洲に渡り、敗戦後に壮絶な性暴力に晒された女性たちのドキュメンタリー。 「満洲にいる時よりも帰国してからの方が悲しかった。」 差別と偏見の歴史を「なかったこと」にしないために、私たちには知る責務がある。 kurokawa-onnatachi.jp

杉田敦編『丸山眞男セレクション』平凡社。 国民の政治参加を投票のみで考えるのは大きな誤解。 戦後を代表する政治学者・丸山眞男は「永久革命としての民主主義」を説いた。 権力者が公約を守っているか、国民の権利を侵害していないか、永久に監視しなければならない。 民主主義は永久に未完成。

石川真澄・山口二郎『戦後政治史』岩波新書。 参院選は波乱の結果が見込まれる。SNS時代の今後の日本の政治はどのように展開していくのか? 先を見通すヒントは歴史にある。 本書は敗戦から自民党の結党、派閥政治、政権交代、3.11からコロナまでの日本政治史が簡潔な叙述でまとめておりお勧め。

杣正夫『日本選挙制史』九州大学出版会。 世界で最も厳しいといわれる日本の公職選挙法は選挙運動に無数の規制を設けるが、SNSの普及で国民は以前より政治を身近に感じられるように。 他方で、今回の参院選でも極端で根拠不明な主張が影響力を発揮。 SNS規制の是非について議論が深まることを期待。

『選挙と鬱』(監督 青柳拓) 前回の参院選に出馬し当選したものの、数ヶ月でうつ病となり辞職した水道橋博士を追ったドキュメンタリー映画。 「休みたい時に休みたいと言える社会」であるべき。 支持政党を問わず、人権を尊重しつつ、長期的な視点に基づく1票を投じたい。 senkyo-to-utsu.com

中村高康『暴走する能力主義』ちくま新書。 この本では「能力」が社会的地位の配分を決定するメリトクラシーの病理を指摘。 「自己調整力」「非認知能力」など近年の能力は抽象的でそもそも測定できず、かつ陳腐なものだという。 新学習指導要領はまずは市民的教養を重んじるものであってほしい。

山田圭一『フェイクニュースを哲学する』岩波新書。 参院選もいよいよ大詰め。 各政党や候補者が気ままに垂れ流す「真実」に、苛立ちや絶望感を抱いている人は多いはず。 本書では「嘘をつく人」と「でたらめを言う人」を区別し、後者の問題の大きさを指摘。 ネットではなく、#新書を読もう