Hatakama Kazuhiro (幡鎌一弘)

@HatakamaK

天理大学 近世近代の宗教、奈良の歴史、文化財についてつぶやき(つっこみ)ます。最近は史料集刊行、史料整理ばかりです。「中臣和之日記」を翻刻中。奈良関係(近世の春日社興福寺、奈良町、奈良の鹿)、近世の神社、法華宗、融通念仏宗、近代化と新宗教(民衆宗教、天理教)、旅と巡礼(法華山一乗寺巡礼札の整理)に取り組んでいます。

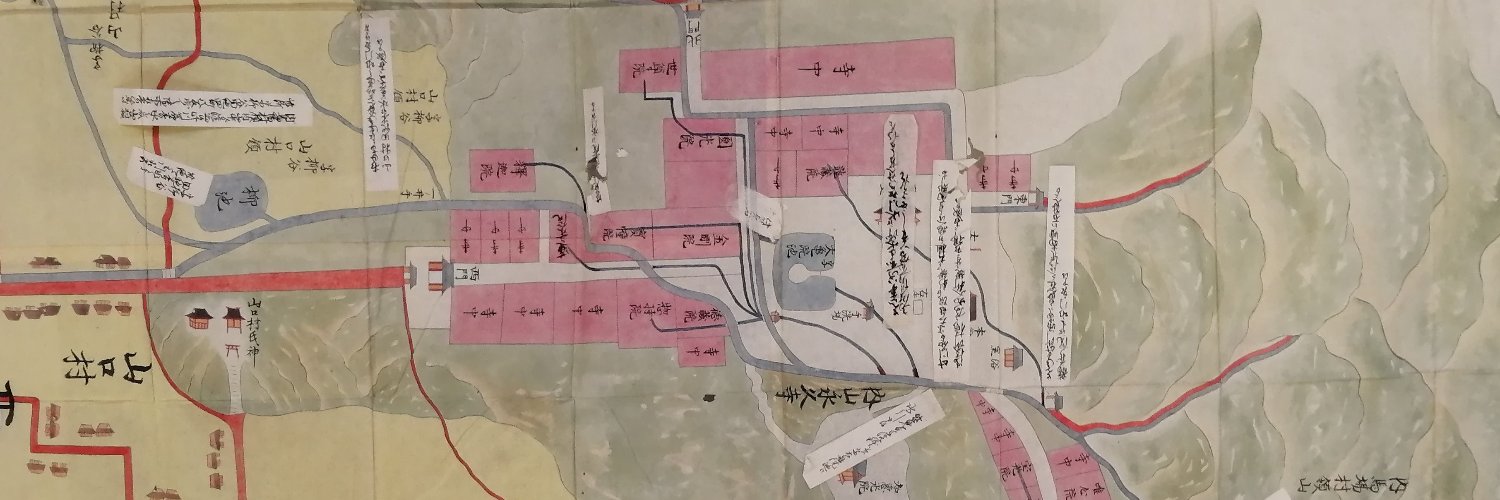

若宮祭礼がらみで能楽をかじったけれど、表先生のまとめられた「長」の史料に接することがあまりなかった。生駒市史でも若干能役者の史料があったけれど、今日の整理では「権守」が次々とでてきて驚いている。当たり前といえば当たり前の家の史料なのですが。

昨日もちらっと上げた史料は、田楽座に関するもの。「本座・新座」は田楽のそれ。ただ、近世後期になると、実質両者の区別はなくなってきていました。明治になると1つになります。それでも御幣は二座分つくられます。

「纒向犬」を復元模型に 動物学・考古学の貴重な事例 奈良県桜井市で発掘成果報告会 (みなさん、xのアルゴリズムで引用ポストは評価が低く、減点対象のようなのですが、ご存じですか) nara-np.co.jp/news/202507182…

本日の整理50点ほどでした。箱三つめはあと100点ほどはありますね。全部で10箱+1あり、これからが大きな箱ですから数が増えて大変。それとは別に、天理市から預かっている文書解題、桜井市から緊急でお借りして整理する文書400点、本興寺文書解説、大和郡山市文書調査報告…

お預かりしている史料、この二日間で、100点ぐらい目録をとりました。なんとか、箱二つ目完了。まずは3箱すすめないといかんのです。

一応、読めなかった字を書いておきます。間違っていないと思いますが。。「(真ん中の行)(寺)旦驕心無」です。

本日は某所で史料整理の打ち合わせでした。400点ほど。まずは天理市からお預かりをしている史料解題を決着させないといけませぬ。

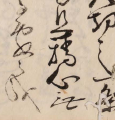

昨日は古文書の勉強会でした。このあたりになると、フリーズして先に進めなくなりました。難しいときは、一字一字読むのをあきらめて、先に進んで読めるところをつぶしていくようにしていますが、それにしても難しい。

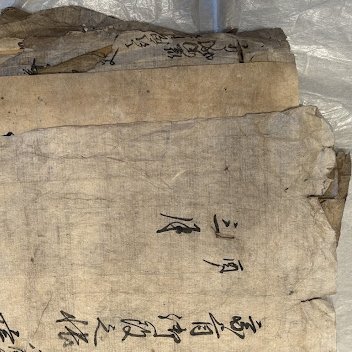

先日調査でおうかがいしたおうちには、畳の下に敷き詰めていた文書が残されていました。糊付けされていたようです。昔は、畳の下に紙を敷いていたようです。これを襖の裏張り文書ならぬ、「畳下敷文書」と呼んでみました。先例がございますでしょうか。

言葉を知らないと古文書は読めないわけですが、この字もなかなかよめませんでした。素直に読んで辞書をひいて、ようやく納得できました。

昨日、石上神宮で古文書講座を開催しました。長生殿は元神宮寺で、明治維新の論文を書いた私には感慨深い場でした。ご参加に感謝。とりわけ大阪からの参加者にも感謝します。定員に3名空きあります。お時間ございましたら、神社様へのご連絡をお願いします。

目が疲れていて、そうでなくても読みにくいのに、とてもしんどいのです。 歴史学者は目が命 とだれかがいってました。

古文書講座の話のネタに「ふみのは」さんに聞いてみました。以前のものに比べて精度高いですね。さらにもうひと踏ん張りしていただけたらと思います。 写真撮影力がとても大事になると確信。

大山古墳の副葬品を初めて発見 唯一の実物資料 7月から一般公開も | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20250… たまたま昨日、学生さんと、大山古墳の発掘に関わった税所篤のことを話していたばかりでした。なんというタイミングでしょう。